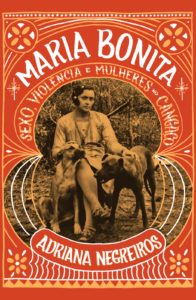

É logo nas primeiras páginas das quase 300 que compõem seu livro de estreia, que a jornalista Adriana Negreiros arranca Maria Bonita das incontáveis (e impróprias) caixas onde a cultura, a arte, a indústria, e até o turismo já tentaram encerrá-la. A desconstrução (ou reconstrução) vem já no prólogo da obra:

“Maria Bonita virou nome de grife de moda, música, centenas de pousadas e restaurantes espalhados pelo Nordeste, salões de beleza, academias de ginástica, cerveja, pizza, assentamento rural, bandas de forró e coletivos feministas. Transformou-se em uma marca poderosa.

No entanto, enquanto a mulher de Lampião viveu, a personagem nunca existiu. A cangaceira que teve a cabeça decepada em 28 de julho de 1938 era simplesmente Maria de Déa: uma jovem de 28 anos que morreu sem jamais saber que, um dia, seria conhecida como Maria Bonita.”

Mas, então, quem foi a mulher, que tão pouco viveu e que tanto fascínio continua despertando mais de um século depois de seu nascimento? Que papel desempenhou no simbólico – e não menos controverso – fenômeno social do cangaço?

Leia também

Perguntas que nos levam a Maria Bonita – sexo, violência e mulheres no cangaço, lançamento da Editora Objetiva, que chega neste início de setembro nas livrarias de todo o país (leia aqui um trecho). E, claro, questões para a autora Adriana Negreiros, nesta entrevista para o Congresso em Foco.

- Por que Maria Bonita como tema para este livro? Como e quando surgiu essa ideia?

O cangaço é um tema que sempre exerceu, sobre mim, grande fascínio. Cresci ouvindo histórias de cangaceiros de minha avó, Alcinda, natural de Mossoró (RN), cidade que, em 1927, enfrentou o bando de Lampião. Quando me vi às voltas com o desafio de escolher um tema para meu primeiro livro, o cangaço pareceu-me uma escolha óbvia. Como o trabalho coincidiu com o meu desabrochar como feminista, optei por contar a história do ponto de vista das mulheres, visto que as narrativas, de forma geral, contemplam a perspectiva do homem. Foi uma escolha política. Escolhi Maria Bonita pela sua importância – foi a pioneira, a primeira cangaceira da história do Brasil.

- E tendo firmado o pé nessa escolha, qual foi o ponto de partida para recontar essa história?

A primeira providência foi ler toda a bibliografia disponível sobre o assunto. Como muitos dos livros estão esgotados, investi bastante tempo em visitas a sebos (alguns deles não estavam à venda nos sebos virtuais) e acervos de pesquisadores. Muito já se escreveu sobre o cangaço, e muito já se inventou também sobre o tema – o fenômeno do banditismo rural no sertão do Nordeste do Brasil é permeado por lendas. Por isso, escolhi como bússolas os estudos de três historiadores que se debruçaram de forma brilhante sobre o tema: Frederico Pernambucano de Mello, Luiz Bernardo Pericás e Élise Grunspan-Jasmin.

Em um segundo momento, consultei jornais e revistas de época, bem como documentos (incluindo depoimentos de ex-cangaceiros) cujo acesso me foi franqueado por pesquisadores do cangaço. A terceira etapa consistiu em juntar todas as informações disponíveis e montar o quebra-cabeça, de modo a tentar construir uma narrativa consistente e linear.

- Em linhas gerais, quem era a Maria Bonita “original”, e quem ela se tornou a partir da imersão no grupo de Lampião? A propósito, com base no que apurou, qual foi o papel dessa mulher no cangaço?

A “Maria Bonita” só viria a existir depois da morte de Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Déa ou Maria do Capitão, como a mulher de Lampião era conhecida dentro do bando. Maria morreu sem jamais saber que seria afamada pela beleza. Até hoje, não se sabe a verdadeira origem do nome – pode ter sido uma invenção dos jornalistas do Rio de Janeiro ou dos soldados que participaram da chacina de Angico. De todo modo, antes de entrar para o bando, Maria era uma mulher “arretada”. Mesmo casada, não dispensava um bom arrasta-pé na companhia das amigas – vivia às turras com o marido, Zé de Neném, um sapateiro boêmio e pouco ativo na intimidade conjugal (há, inclusive, relatos de que Maria, insatisfeita com Zé, buscava o prazer nos braços de um comerciante da região). Era, portanto, uma transgressora, uma insubmissa, uma mulher disposta a ser feliz e com vocação para a aventura – tanto que resolveu largar tudo para acompanhar o fora-da-lei mais procurado do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva.

Em seu livro de estreia, Adriana Negreiros resgata a história de Maria Bonita, revisitando o Cangaço na perspectiva das mulheres que integraram o movimento. Recorte subverte a lógica histórica de se tratar do assunto sempre pelo viés do masculino foto: ©Marcos Vilas Boas

Dentro do bando, Maria de Déa tinha mais privilégios e poderes do que as demais cangaceiras – afinal, era a mulher do chefão. Exercia alguma ascendência sobre o marido, muitas vezes convencendo-o a aplicar penas menos severas em seus inimigos. Mas não era uma liderança entre as mulheres. Aliás, havia muita rivalidade entre elas. Maria era tida, por muitas, como metida a besta, mimada, convencida.

E, como as demais cangaceiras, Maria não pegava em armas, tampouco participava dos combates. As mulheres tinham um papel doméstico dentro do bando. Eram donas-de-casa – ainda que suas casas fossem o sertão, dado que não tinham pouso certo, viviam como andarilhas.

- O feminismo talvez esteja experimentando um dos seus momentos, digamos, mais vivos, pelo menos em nossa história recente. Maria Bonita seria uma figura de vanguarda nesse campo? Ou corremos algum risco de sermos anacrônicos fazendo essa ponte?

Maria Bonita foi, sim, uma figura de vanguarda, se considerarmos seu comportamento em pleno sertão do nordeste nos anos 30. Largou o marido, com quem era infeliz, para ser cangaceira. Isso, no entanto, não a torna uma feminista. Dentro do bando, o comportamento de Maria reforçava a opressão contra as mulheres. Não havia, entre as cangaceiras, uma consciência de como aquelas regras e comportamentos eram machistas. Quando cometiam adultério, por exemplo, as jovens podiam ser mortas – e, muitas vezes, o assassinato era incentivado pelas demais cangaceiras. As mulheres não se apoiavam.

Também é preciso notar que, embora transgressora, Maria precisou ser salva por um príncipe encantado – no caso, Lampião. Precisou da figura de um homem valentão, poderoso e autoritário para resgatá-la da vida infeliz ao lado do marido sapateiro.

Mas é necessário lembrar que aqueles tempos não eram nada fáceis. Uma atitude feminista exige, também, um contexto favorável, um certo espírito de uma época – algo que se constrói historicamente. Se, hoje em dia, mesmo nos grandes centros urbanos, é difícil adotar uma postura contra a opressão de gênero, no sertão do nordeste dos anos 30 isso era quase impossível.

Diante de seu comportamento e de sua personalidade “empoderada” – era bem-humorada, pouco se lixava para o que diziam dela -, tendo a crer que, fosse nossa contemporânea, Maria Bonita estaria participando de coletivos feministas no sertão.

- Por falar em contemporaneidade, vivemos um momento de tensionamento e radicalização intensos. No que diz respeito a Lampião e seu grupo, a imagem que parece mais sólida no imaginário brasileiro é de um “fora-da-lei”. De que forma ele – Lampião – aparece em sua obra?

Sim, ele foi um “fora-da-lei”. Lampião era um homem violento, sanguinário, e comandava um grupo de homens que não tinham, ao contrário do que uma certa visão romanceada do cangaço defende, nenhuma intenção de combater a desigualdade social. Lampião estava mais próximo da elite do que do povo. Mas é preciso também considerar que, se os que estavam à margem da lei eram violentos, os que agiam em nome dela podiam ser ainda piores. Algumas das maiores atrocidades registradas no sertão no período de caça aos cangaceiros foram cometidas pela polícia. Estupros, saques, torturas e toda sorte de ações violentas eram cometidas pelas chamadas forças volantes. Já tem muito tempo que atrocidades e injustiças são engendradas em “nome da lei”. Essa é uma história em que não há bandidos e mocinhos.

- Ainda no contexto da pergunta anterior, em algum momento você temeu ser vítima de algum tipo de patrulha ideológica e/ou moralista, ou, quem sabe, de estar romantizando em cima de uma figura tão controversa como Lampião?

Nunca tive esse medo, porque nem de longe eu romantizo a figura de Lampião ou Maria Bonita. Por outro lado, sei que isso não me impede de ser vítima de patrulhas ideológicas ou moralistas, porque uma leitura permite interpretações variadas – assim como a “não-leitura”. Há sempre aqueles que não leem um livro e, com base no disse-me-disse ou em títulos de matérias compartilhadas nas redes sociais, já adotam uma postura agressiva contra o trabalho. Em um tema que desperta tantas paixões como o cangaço, isso é inevitável.

- Voltando à sua personagem central: ela foi heroína, foi bandida, ou ela não cabe nesse maniqueísmo nosso de cada dia?

Heróis ou bandidos não existem mais nem mesmo nas histórias para crianças – todo herói é um pouco bandido, e vice-versa. Isso vale para mim, para você, para Lampião e para Maria Bonita.

- Quais as principais dificuldades, ou os principais desafios que encontrou na jornada de fazer esse livro?

A principal dificuldade (e, ao mesmo tempo, o grande desafio) foi organizar a miríade de informações e interpretações em torno do tema, construindo uma narrativa linear.

- Que passagem foi mais marcante, perturbou-a mais?

Nada me perturbou ou me angustiou mais do que imaginar as cangaceiras entregando seus filhos recém-nascidos para serem criados por outras famílias. Dadá, que tinha uma capacidade ímpar para descrever cenas e situações, disse que o ato provocou, nela, “a maior dor do mundo”.

1

Essa cultura do cangaço é um dos sinais de nosso atraso civilizatório. O banditismo virou heroísmo.