Antônio Delfim Netto morreu em São Paulo na segunda-feira, 12 de agosto de 2024, aos 96 anos, depois de uma semana no hospital Albert Einstein por complicações de saúde. Menos pela idade avançada que tinha, o mais surpreendente de sua morte foi a enorme, vasta, generosa mortalha de superlativos usados para empacotar a gorda biografia do último protagonista da mais longa ditadura da história brasileira, que pretejou o país na treva de 21 anos entre 1964 e 1985.

Entre outros louvores, Delfim foi efusivamente condecorado como “o maior economista dos últimos 60 anos”, “o ministro da Fazenda mais poderoso da história republicana”, “artífice do ’milagre econômico’ do governo Médici”, “o homem forte da economia na ditadura”, “voz ativa e respeitada no debate político e econômico na democracia”, ‘personalidade complexa e fascinante”, “inteligência exuberante”, “rapidez de raciocínio e arguta capacidade de análise”, “desconcertante pragmatismo”, “czar da economia”, “o mais completo pensador econômico do país”, “velho sábio”, “guru imprescindível”, “frasista mordaz” – um talento que seduzia jornalistas e colunistas que ele abastecia fartamente com o calculismo de um mecenas generoso e a candura de um amestrador metódico. Seus bordões de impacto – “manicômio tributário”, “tempestade perfeita” ou “estelionato eleitoral” – levavam à saciedade as colunas e editoriais mais esfaimados.

Leia também

Delfim, a obesa corte de generais (Médici de óculos escuros) e seu pior legado: o infame DOI-Codi da rua Tutoia

Delfim foi uma das criaturas mais longevas da ditadura que abraçou em tenra idade. Tinha apenas 35 anos quando veio o golpe de 1964. Um ano depois, sob a nova ordem militar, integrava um conselho que dava assessoria econômica ao governo de Castelo Branco, o primeiro dos cinco generais-presidentes, orientado por ministros de referência como Otávio Gouveia de Bulhões (Fazenda) e Roberto Campos (Planejamento). Em 1966, aos 37, era secretário da Fazenda do governador Laudo Natel, nomeado para cobrir a vaga de Adhemar de Barros, cassado pelo golpe. Tinha como colega de governo o coronel João Batista Figueiredo, comandante da Força Pública de SP. Elevou-se ao patamar federal em definitivo aos 38, revelando-se ao país como o novo ministro da Fazenda – o mais jovem estreante da Esplanada dos Ministérios na história republicana – na equipe do general Costa e Silva, o segundo presidente do rodízio militar. Começou então um inédito ciclo de sete anos de poder incontrastável sobrevivendo a três governos de generais – os três anos de Costa e Silva (1967-69), os três meses da Junta Militar que rendeu o presidente baqueado por um derrame em 1969 e os cinco anos do turbulento mandato de Emílio Médici (1969-1974).

Arquivo Mino Carta

Delfim, na mesa do poder, no início da década de 1970,: com Roberto Campos e o jornalista Mino Carta

Com a percepção arguta de quem contabilizava os coturnos e quepes que cresciam à sua volta, Delfim estreou na Fazenda aclimatado aos novos ares castrenses: montou sua equipe com oito oficiais da ativa do Exército, dois da reserva, três técnicos civis e apenas três políticos, uma classe em descrédito na nova ordem. A mais gloriosa marca na coronha do delfinato foi a matemática acelerada do crescimento insuperável do PIB, a materialização do chamado “Milagre Brasileiro”. Os números triunfais se atropelavam: 9% em 1969, 9,5% em 1970, 11,3% em 1971, 10,4% em 1972 e o recorde de 11,4% em 1973. A indústria de bens de consumo durável disparou, o comércio ganhou a força dos grandes supermercados que engoliram os pequenos negócios, as rodovias se estenderam, as cidades cresceram e, a partir do censo de 1970, o Brasil virou um país mais urbano do que rural. Em 1971, a Bolsa de Valores quebrou seus recordes de operação.

O cara-pálida do milagre

Último signatário vivo do AI-5, o ato que radicalizou a ditadura em 13 de dezembro de 1968, Delfim nunca se arrependeu do que disse naquele dia, achando que a intervenção proposta por Costa e Silva no Conselho de Segurança Nacional deveria ser ainda maior: “”Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se V. Excia. me permitisse, direi mesmo que creio que ela [proposição do AI-5] não é suficiente. Eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar ao presidente da República a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez”.

Duas décadas depois, o insaciável Delfim confessaria ao jornalista Elio Gaspari, numa entrevista em outubro de 1990 para o livro A Ditadura EscancaradaI: “Com o AI-5 eu aproveitei para fazer tudo o que precisava fazer”. E fez mesmo. No delfinato, ele acabou com a curta independência do Banco Central, tabelou juros e centralizou o câmbio. Criou uma comissão em seu gabinete para monitorar o reajuste de tarifas públicas balizadas pelo preço do cimento e do petróleo. Manteve a política de reajuste salarial com base na inflação estimada e não na efetiva, o que na prática comprimia os salários.

O ajuste fiscal com superávit permitiu aos bancos triplicarem o crédito. Ampliou subsídios agrícolas, incentivou exportações e investimentos estrangeiros na indústria, enquanto aumentava a participação estatal nas áreas de energia elétrica, combustível e comunicações. Donas de 26% do patrimônio líquido da indústria brasileira em 1968, as estatais aumentaram sua participação para 32% em 1972. O Estado passou a deter cerca de metade dos depósitos na área bancária e a concentrar quase a totalidade dos recursos de financiamento e investimento do BNDE. O monstro estatal do delfinato estendia seus tentáculos sobre 80% da energia elétrica, 72% da siderurgia, 60% dos ativos e 80% das exportações de minério de ferro e abarcava 80% da exploração, refino e distribuição do petróleo.

Mas, como rezava o credo delfiniano, não existe almoço grátis. Todo esse frenesi econômico que encantava os empresários e a classe média tinha um perverso custo social: o pesado arrocho salarial sobre os trabalhadores mais pobres e a desigual concentração de renda. Por vias tortas, o espirituoso Delfim ressuscitava a piada do leal Tonto, diante da pergunta inquietante do Zorro, assustado ao constatar que estavam cercados pelos pele-vermelhas: “Milagre econômico pra quem, cara-pálida?”.

Zorro, Tonto e a pergunta que o branco Delfim, sorrateiro, ricocheteava: “Milagre econômico pra quem, cara-pálida?”

Tão louvado pela mídia na hora da morte, o ingrato Delfim não mostrava o mesmo apreço pela imprensa acuada pelos generais do regime, quando estava no apogeu de sua vida e poder como o incontestado czar da economia. O semanário carioca Opinião sentiu a violência da ditadura de Delfim antes mesmo de estrear nas bancas, conforme o depoimento do jornalista José Antônio Pinheiro Machado no livro Opinião x Censura,. Momentos da luta de um jornal pela liberdade (ed. L&PM, 1978), um relato cortante (sem trocadilho) da épica resistência do editor Fernando Gasparian contra a estupidez da pesada autocracia que esmagava as liberdades, sempre com a mão gorda e o silêncio lacaio de Delfim.

Em novembro de 1972, quando preparava seu número zero, uma edição experimental, bastou a notícia do lançamento do semanário para alertar os generais. O decreto-lei 1.077, de 26 de janeiro de 1970, estabelecia a censura prévia para matérias ofensivas “à moral e aos bons costumes”. Não reconhecia a censura política, que era inconstitucional. Ela existia apenas nos telefonemas discretos ou nos bilhetinhos sem assinatura enviados pelos funcionários quase anônimos do Sigab, o Serviço de Informação do Gabinete do Ministro da Justiça, um órgão secreto que fazia a ligação direta entre o ministro Alfredo Buzaid e a Polícia Federal.

Um telefonema do Sigab convocou o editor do Opinião à sede da Polícia Federal no Rio. O major Braga tentou despistar, no início da conversa com Fernando Gasparian:

– Eu quero avisar ao Sr. que aqui no Brasil não existe censura prévia, a não ser por problemas morais. O Sr. pode publicar o que quiser.

Braga então tirou da gaveta uma lista com 210 assuntos que a imprensa não podia publicar – por censura prévia ou autocensura. Gasparian pediu uma cópia para avaliar, o major negou.

– Não posso lhe dar uma cópia. Ela é secreta.

Assim, secretamente, o regime asfixiou o semanário a partir do quinto número. Primeiro, mandando recados. Depois, com o censor dentro da redação. Por fim, exigindo a remessa do jornal impresso para Brasília, antes de liberar a venda nas bancas. Em quatro anos e meio, Opinião sofreu ameaças, prisões, apreensões de edições inteiras, processos judiciais, a explosão de uma bomba na redação e um decreto presidencial, baseado no AI-5 que tanto entusiasmou Delfim, ratificando a censura prévia que o jornal tinha derrubado, como ilegal, no Tribunal Federal de Recursos.

Gasparian, entre a primeira e a última edição: 222 semanas depois, cansado da censura, o fim do Opinião

O Opinião publicou diligentemente um total de 5.796 páginas, mas quase o dobro – 10.548 páginas – precisou ser produzido para suprir a falta do material vetado. Desde a primeira edição, o semanário impressionava pela qualidade, reunindo um grupo de jornalistas experientes e colaboradores de prestígio, sob o comando do lendário Raymundo Rodrigues Pereira. O número 1, com destaque para uma entrevista com o jornalista australiano Wilfred Burchett sobre os meandros de Nixon no Vietnã, trazia textos de Celso Furtado, Antônio Callado, Otto M. Carpeaux, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Francis e Jorge Luís Borges, além de uma seleção semanal do francês Le Monde e textos de jornais e revistas estrangeiros sobre política, economia e cultura em 24 páginas de denso jornalismo. Gasparian cansou da censura e, em 1° de abril de 1977, mandou para as bancas uma edição diferente da que enviara a Brasília para revisão. Corajosamente, incluía um editorial alertando ao regime que aquele seria o último número sob censura. Na semana seguinte, na edição nº 231, com uma ilustração do presidente e a manchete “Geisel, o AI-5 de novo” na primeira página, o jornal trazia um carimbo provocador abaixo do título de Opinião: “Livre”. A primeira edição sem censura, 222 semanas depois, foi apreendida. O jornal nunca mais voltou às bancas.

A concentração de poucos

Num nutrido debate publicado em dezembro de 1972 em quatro páginas do quarto número do Opinião, quando o semanário recém-lançado no Rio de Janeiro já marcava época pela qualidade de suas reflexões, o tema do “milagre” delfiniano era o foco das discussões. Nomes importantes do pensamento econômico, incluindo Celso Furtado, Paul Singer, José Serra, Francisco de Oliveira e Carlos Geraldo Langoni, debateram a questão a partir das provocações de uma estridente economista portuguesa, Maria da Conceição Tavares, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante do quadro permanente da respeitada Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), entidade da ONU com sede em Santiago do Chile, então governado por Salvador Allende.

Maria da Conceição Tavares e seu desafeto do “milagre” e da concentração de renda: Delfim, “o Gordo”

Tavares tinha um linguajar divertido e inusitado para o meio, virgulado por palavrões de uso popular, e chamava sem protocolos seu principal desafeto e pivô do debate, Delfim Netto, simplesmente de “o Gordo”. O pavio da discussão entre os mestres da economia era o livro Brasil 2002, de autoria de um banqueiro, professor da FGV e presidente do Mobral chamado Mário Henrique Simonsen, inspirador do chamado arrocho salarial, que começa em 1965, um ano depois do golpe. Tavares criticava a concentração da riqueza, agravada de 1960 para 1970. No espaço de uma década, os 5% mais ricos do Brasil passaram de 27,1% para 37,3% da renda nacional, enquanto os 80% mais pobres viram sua fatia do bolo cair de 45,6% para 34,9%.

Na linha delfiniana de que antes de repartir é preciso crescer o bolo, Simonsen explicou, com aquela azeda lógica de economista que acredita estar fazendo humor: “Num decênio de desenvolvimento nem todos melhoram sua renda. Mas muitos pioram ainda mais do que a renda: morrem…”. Essa tabela assustadora do livro, reproduzida no Opinião, não provocava risos:

Fonte: Brasil 2002, de M. H. Simonsen

O valor real do salário-mínimo caiu e 75 milhões de brasileiros, da parte mais carente da população de ”90 milhões em ação/ pra frente, Brasil / viva a seleção”, viram sua participação na renda nacional cair de mais de 1/6 em 1960 para menos de 1/7 em 1970, ano em que o Brasil-il-il ganhou o tri na Copa do Mundo no México.

O impávido Delfim respondia com o cinismo habitual à pergunta dos Tontos do milagre brasileiro: “Alguns melhoram mais do que os outros”, dizia, emoldurado por um esgar na boca torta, na fronteira entre o deboche e a ironia.

Os cara-pálidas, até da imprensa, adoravam.

A falcatrua do feijão

Melhoravam para alguns, de fato, mas era um sentimento turbinado com o recurso ladino da prestidigitação que o destro Delfim fazia com os índices desconfortáveis que poderiam desmascarar o milagre. Em tom elogioso, os jornalistas mais camaradas e os editorialistas mais indulgentes ainda chamam aquele ilusionismo cretino que escamoteava a realidade – ancestral das atuais fake news – de mera “manipulação engenhosa”, nas raias da louvação. Em 30 de julho de 1977, um relatório do Banco Mundial já denunciava a manipulação da taxa de inflação de 1973, mostrando que os índices mandrake do congelamento de Delfim não correspondiam ao mercado real.

A gorda falcatrua de Delfim foi confirmada em 17 de agosto de 1978, quando o economista Julian Chacel, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), revelou um estudo encomendado pelo ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, que apontava uma grave subestimação dos índices inflacionários de 1973, justamente o ano recordista do milagre. Segundo o Ibre, o índice verdadeiro do aumento dos preços ao consumidor naquele ano havia sido 24,8%, enquanto a mão rechonchuda do mágico Delfim apresentava, na época, magros 14% de inflação, número base para todos os reajustes de salários então praticados.

A denúncia de Chacel causou grande impacto, principalmente no movimento sindical. Delfim tentou se escafeder, dizendo que tudo aquilo representava apenas “um exercício” do que poderia ter acontecido se os preços tivessem sido liberados pelo governo em 1973. O respeitado Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais e Econômicos (Dieese), que contestava a mágica oficial sobre a verdadeira inflação daquele ano, acusou Delfim pela manipulação dos dados com uma nota intitulada “O lobo perde o pelo mas não perde a manha”.

Só no século seguinte, em 11 de novembro de 2001, Delfim finalmente confessou o crime, numa reportagem do jornal O Globo sobre o lançamento de Mario, livro de colegas e amigos de Mário Henrique Simonsen, morto quatro anos antes. Sob o título de “Delfim diz que manipulou inflação em 1973”, o jornal informava que ele enfim reconhecia a manobra para conter artificialmente os índices de inflação, aumentando de forma calculada a oferta de alimentos no Rio de Janeiro, que era a única cidade onde a Fundação Getúlio Vargas coletava os preços no varejo. No Rio, o feijão preto é o mais consumido na dieta diária do carioca e tem um peso elevado nos indicadores. Em 1973, ano da falcatrua do ministro, o feijão registrava uma alta indigesta no mercado do Rio de Janeiro.

Delfim ordenou que caminhões carregados com o grão rodassem quilômetros das lavouras do Paraná até os mercados cariocas, onde o feijão foi prodigamente despejado para derrubar os preços e conter a inflação medida na metrópole carioca. Um dos 14 ex-ministros da Fazenda entrevistados pelo jornalista Thomas Traumann para o livro O pior emprego do mundo, Delfim admitiu em 2018, com o risinho cabotino de praxe: “Nunca fiz manipulação de preços. Só de oferta”.

As siglas sinistras do ministro

Criador de entidades admiráveis como a Embrapa e de outras que detestava, como a Infraero, o feiticeiro do “milagre” do início da década de 1970 é, pior do que tudo, o homem que viabilizou a máquina de terror que marcou, a ferro e fogo, a carne da ditadura. É um detalhe sinistro de sua biografia, não citado ou convenientemente esquecido na enxurrada de hosanas e reverências que marcou sua morte. Delfim é o personagem que aproveitou a truculência do AI-5 para fazer tudo o que podia fazer – e fez mais do que precisava. Deu o fôlego financeiro de seu poder e influência às duas estatais mais marcantes que resumem com suas siglas, melhor do que outras, a gênese e a essência da mais longa e brutal ditadura de nossa história: a Oban e o DOI-Codi.

São a Oban e o DOI-Codi, não a Embrapa ou Infraero, que definem e explicam a nomenklatura do regime de força e terror que Delfim ajudou a construir e a consolidar.

No mandato mais sangrento do regime militar, o do general Emílio Garrastazú Médici (1969-1974), existiam dois vetores principais: a segurança sob a borduna do general Orlando Geisel, o verdugo da repressão, e a economia que controlava as fábricas, os sindicatos e os trabalhadores sob a régua rígida de Delfim Netto, o czar da produção. Como a rede de bisbilhotice que permeava nacionalmente a administração pública – das prefeituras do interior aos ministérios em Brasília – com agentes e informantes do SNI, toda a economia era controlada com mão de ferro pelos homens do delfinato, os Delfim Boys, que filtravam seus aliados e lugares-tenentes em todas as instâncias do poder, dos gabinetes federais às secretarias estaduais e municipais, das repartições públicas às grandes estatais.

O general Orlando Geisel, chefe do Exército e Delfim, o czar da economia: um reprimia, o outro arrochava

Com o olho gordo da ambição, atento ao endurecimento do regime seis meses após o AI-5, Delfim fez questão de exibir sua rotunda figura numa cerimônia reservada na manhã de 1º de julho de 1969 no pátio central do QG do II Exército, no bairro paulistano do Paraíso, 500 metros ao norte do parque do Ibirirapuera. Como ministro da Fazenda, ele nem precisava se fazer presente numa cerimônia essencialmente castrense – mas estava lá, perfilado como o comandante José Canavarro Pereira e seus generais. Ao lado de Delfim, civis como o banqueiro Gastão Vidigal, o executivo dinamarquês Henning Albert Boilesen, o advogado Luiz Macedo Quentel e o empresário Paulo Henrique Sawaya Filho. E duas presenças inevitáveis: o governador Roberto Abreu Sodré e o prefeito Paulo Maluf. Numa área com meia dúzia de galpões a um quilômetro do QG, menos de 15 minutos de caminhada, o governador abriu espaço no 36º Distrito Policial da rua Tutoia e o prefeito melhorou a rede elétrica com lâmpadas de mercúrio e asfaltou o lugar. Instalava-se ali, com pompa e circunstância, a Operação Bandeirante (Oban), a sigla que sintetizava o primeiro esforço concentrado do regime na dura repressão de caça, tortura e extermínio dos dissidentes da ditadura.

Sob comando militar, os mais temidos e abrutalhados integrantes da polícia civil, da PM, do Dops e das forças de segurança se agruparam, num só lugar, para uma ação coordenada e matadora sobre os grupos armados que ousavam desafiar o regime. Era uma medida ilegal para uma ação imoral, só possível numa ditadura. Não havia previsão na lei, nem menção nos regulamentos militares, para uma sigla como a Oban, agindo na clandestinidade, à margem das normas judiciais e nos subterrâneos da Constituição, atropelando direitos civis e políticos com a franquia absoluta de violências que só o AI-5 permitia e estimulava.

O Exército apodrece

A Oban trouxe para dentro do Estado ilegítimo da ditadura as práticas ilegais da violência de bandos paramilitares e milicianos, transformando agentes da lei em executores ou cúmplices encapuzados de uma dissimulada política oficial de extermínio. O envolvimento de efetivos regulares da segurança com as práticas bandoleiras de grupos assassinos explica, de alguma forma, a leniência e depois a conivência com o crime por parte de corporações historicamente fundadas na lei e na ordem, e que a elas deveriam se subordinar. Ao invés disso, o Esquadrão da Morte, integrado por policiais sicários e corruptos em países como Brasil, Argentina e Uruguai, contaminou o Exército. O Exército perdeu os limites com a obsessão da guerra antissubverssiva. A luta contra a guerrilha transbordou as fronteiras da lei e exacerbou a violência. A virulência clandestina e desatinada do esquadrão empolgou o Exército. O Exército apodreceu com o Esquadrão da Morte. O esquadrão confundiu-se com o Exército, o Exército virou um esquadrão. A Oban, enfim, reconheceu tudo isso e criminalizou a ditadura brasileira – com a bênção e a sustentação financeira de Delfim Netto, o czar da economia.

Nada traduz melhor essa consciência de ilegalidade do que o uso do capuz pela Oban e seus comparsas. Os presos sequestrados nas operações de captura eram imediatamente encapuzados para não localizar seu local de detenção. Nas masmorras da tortura, o capuz trocava de usuários. Pendurados no pau-de-arara, despidos, machucados, submetidos à pancadaria e aos choques elétricos, os presos não precisavam mais do capuz para manter a camuflagem da barbárie em volta.

Quem usava o capuz, agora, era o torturador, o algoz que ajustava o eletrodo no corpo da vítima, que girava a manivela da máquina de choque, que aplicava o golpe com o porrete, que dava o soco nos rins, que empalava o preso, que violentava a presa, mesmo grávida.

Os agressores não podiam se mostrar, não podiam ser identificados, porque o crime era latente, evidente, latejante. Não mostravam a cara, muito menos os nomes. Escondiam-se sob a máscara negra e sob o sigilo dos codinomes invertidos. Os oficiais torturadores, na sua maioria do Exército, viravam “doutores”. Os torturadores da polícia civil, de sua parte, preferiam ser chamados de “oficiais”.

O coronel de Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra – o mais notório torturador do país, o comandante pioneiro do DOI-Codi (sigla de Destacamento de Operações de Informações- Centro de Operações de Defesa Interna) da rua Tutoia, que sucedeu a Oban naquele mesmo lugar sinistro – passeava pelos porões de sua repartição de sangue sob o codinome de “doutor Tibiriçá”. O coronel Freddie Perdigão Pereira era o “doutor Nagib”. O delegado do Dops gaúcho Pedro Seelig, o principal torturador no Sul, era o “Major”. O delegado da Polícia Federal Aparecido Laerte Calandra era o “capitão Ubirajara”. O capitão Ênio Pimentel da Silveira era o “doutor Mendes”. O policial Pedro Mira Grancieri era o “tenente Ramiro”. O coronel Paulo Malhães era o “doutor Pablo”… E assim por diante.

Em fevereiro de 1969, cinco meses antes da instalação oficial da Oban na presença de Delfim, realizou-se em Brasília o I Seminário de Segurança Interna, coordenado pelo ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva, o Gaminha do AI-5, e pelo general Carlos de Meira Mattos, chefe da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, reunindo secretários de Segurança dos Estados, comandantes das PMs e o superintendentes regionais da Polícia Federal. Era um encontro secreto, compatível com o tema e as autoridades presentes, e plenamente ilegal. Com a chegada em maio do novo comandante do II Exército, general Canavarro Pereira, a Oban tomou forma em São Paulo sob a liderança de seu chefe de Estado-Maior, o general Ernani Ayrosa da Silva, um veterano condecorado na campanha da FEB na Itália.

O general pianista, o major “Linguinha”

Militar refinado, professor de francês, Ayrosa tocava piano e era um convicto celibatário. Anticomunista de fé e contrário à anistia para “terroristas”, era o homem certo para arquitetar a primeira operação militar integrada de combate à subversão, focada então nos assaltos a bancos e sequestros de embaixadores.

O executivo operacional da Oban, logo abaixo do general Ayrosa, era o tenente-coronel Waldyr Coelho, então chefe da seção de informações do Estado-Maior da 2ª Divisão (DI) do Exército, em Pirassununga. Batizado pelos presos como “Linguinha”, graças à sua particular anquiloglossia, termo médico para o problema de fala popularmente conhecido como ‘língua presa’, Coelho era o coordenador de execução da Oban, sob ordens de Ayrosa, e respondia pelas ações de prisões ilegais, interrogatórios, torturas, assassinatos e desaparecimento forçado de militantes.

Ayrosa e Coelho: o general pianista era o ‘ćaixinha’ de Delfim e o major ‘Linguinha’, o executivo da Oban

O centro de comando utilizava dependências da 2ª Companhia de Polícia do Exército, num local próximo ao QG do II Exército. Nas “folhas de alterações” (espécie de registro funmcional) dos militares que participavam da Oban, constava, com uma imprecisão calculada, apenas essa informação: “À disposição do QG da 2ª DI (Operação Bandeirante)”.

A atuação tanto na Oban, como posteriormente nos DOI-Codi, proporcionava a militares e policiais o recebimento de diárias, que serviam como um incentivo para o agente que participava das equipes de repressão. Era um trabalho que envolvia risco e desconforto, lembra o jornalista Elio Gaspari no seu livro, mas também trazia compensações salariais. Em sua série sobre a ditadura, ele conta que, em maio de 1973, a diária de um capitão enviado ao Araguaia para uma operação sigilosa de combate rendia cerca de 7 mil cruzeiros mensais – atualizado para hoje, algo em torno de R$ 42 mil. Somados aos 1.500 cruzeiros (cerca de R% 9 mil reais) que recebia a título de manutenção pessoal, o capitão engordava seu contracheque com o equivalente a 50% do salário de um general-de-divisão, o segundo posto antes do topo da carreira, o de general-de-exército, com quatro estrelas. Na fria econométrica do milagroso Delfim, o capitão abonado da repressão seria, com certeza, “um dos que melhoram mais do que os outros” …

O melhor de tudo é que esses ganhos caíam no buraco-negro do aparato repressivo, onde tudo era pago e nada precisava ser comprovado na burocracia. Um processo da 2ª Auditoria do Exército, descobriu Gaspari, mostra que o capitão Luiz Fernandes de Brito, do DOI-Codi carioca, recebeu nos quatro primeiros meses de 1971 um total de 27 diárias de alimentação por movimentações “em caráter sigiloso”. Como era tudo secreto, o almoço e o jantar eram grátis, dispensando qualquer nota fiscal no guichê da repartição secreta. O DOI-Codi paulista, mais generoso, com chuva ou com sol, pagava regularmente um abono fixo mensal de cinco diárias ao pessoal do Exército, ou 1.641 cruzeiros – algo equivalente hoje a quase R$ 10 mil reais.

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) apurou que a portaria nº 141—EME, de 31 de março de 1975, emitida pelo general Sylvio Frota, chefe do Estado-Maior do Exército, destacou 728 militares para postos nos 12 DOI-Codi disseminados pelo território nacional. Nos exércitos mais importantes, como nos QGs de Rio e São Paulo, cada DOI-Codi possuía um efetivo de 71 integrantes do Exército – um tenente-coronel, dois majores, cinco capitães, um subtenente, seis primeiros-sargentos, 14 segundos-sargentos, 20 terceiros-sargentos, 15 cabos e sete soldados. Como dizia Delfim, em tempos de AI-5, o negócio era aproveitar tudo o que permitia a violência do regime…

A “caixinha” no palacete

Como entidade clandestina, que atuava, mas não existia legalmente, a Oban não tinha previsão orçamentária para bancar seus malabarismos embuçados. Precisava então dos dotes mandrake de Delfim Netto, que acionou seu poder e influência para mobilizar os patriotas do meio empresarial. O ministro da Fazenda, que tudo podia e tudo fazia graças aos músculos e à força bruta do AI-5, reuniu 15 empresários da aristocracia paulista para um almoço de trabalho em meados de 1969 num cenário à altura de seu refinamento: os salões elegantes do palacete Veridiana da Silva Prado, na avenida Higienópolis, no centro da capital.

É uma construção imponente em estilo francês, de três andares e um subsolo, 3.500 m² de área construídos no final do Século 19. É um exemplar arquitetônico dos tempos da riqueza do café e do requinte permitido pela prosperidade da época. Nos seus jardins de 5 mil metros, com lagos de carpas e fontes, plantaram-se as primeiras videiras de uvas finas em São Paulo e na casa instalou-se, em 1884, uma geringonça então pouco conhecida: um aparelho telefônico. Recebeu em 1887 a imperial visita de D. Pedro II e, três anos antes, de sua filha, a princesa Isabel, que saiu de lá embevecida: “A propriedade de D. Veridiana, lindíssima; casa à francesa, exterior e interior muitíssimo bonitos, de muito bom gosto.(…) Os jardins tem gramados dignos da Inglaterra, a casa domina tudo, há um lagozinho, plantações de rosas e cravos, lindos. Vim de lá encantada.”.

O palacete de dona Veridiana e o banqueiro Gastão Vidigal: a princesa Isabel e a Oban saíram de lá encantadas.

Nos idos turbulentos pós-AI-5, o palacete já não recebia princesas. Abrigava agora o exclusivo Clube São Paulo, entidade fechada só para homens, todos ricos, quase todos banqueiros, que ali se reuniam, com os maneirismos e a classe típica de seus pares londrinos, para tomar seu honesto uísque escocês em conversas não tão honestas sobre a política e a nova ordem que mandava no país. Na presidência do clube estava um velho amigo de Delfim, o banqueiro Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, dono do poderoso Banco Mercantil de São Paulo, que no ranking da revista The Banker era então o primeiro do Brasil e o oitavo do mundo, com mais de 200 agências, 5 mil funcionários e patrimônio líquido de 1 bilhão de reais.

Encantado como a princesa com o palacete, um jornalista deslumbrado com o banqueiro chegou a descrever assim seu primeiro e marcante encontro com Gastão Vidigal: “O prenome composto, o sobrenome quatrocentão, o corte impecável do terno azul-marinho, a simetria do nó de Windsor da gravata cinza, a alvura da camisa de linho, o sotaque britânico do sapato de cromo, a disciplina germânica dos fios de cabelo, os óculos com lentes de melhor aluno da classe, a autoconfiança abundante de quem aprendera a aumentar a fortuna da família quando ainda usava fraldas – tudo avisava aos berros que estávamos diante de um genuíno banqueiro paulista”.

Dois meses após fundar a Oban ao lado de Delfim, Vidigal inaugurou em 1º de setembro de 1969 a imponente sede de 13 andares de seu banco na avenida Paulista, o primeiro a se estabelecer ali, muito antes da Faria Lima virar o endereço predileto do grande capital no Século 21. Na época um dos homens mais ricos do país, com fortuna de US$ 1 bilhão no ranking da Forbes, o banqueiro teve sua passagem pela política. Foi secretário da Fazenda paulista no Governo Carvalho Pinto (1959-1963), onde ficou famoso por uma atitude bizarra: desconfiado da honestidade do Estado para quem trabalhava, mandou entesourar todo o dinheiro do Estado nas caixas-fortes da secretaria. Ele não confiava nem em banco, assim como num tipo específico de profissional: “Lá no banco proibi a entrada de economistas. Rezo para que um dia o bom Deus acabe com eles”, pregava ainda em 1998, três anos antes de morrer, aos 82.

Em vida, ele detestava economistas, mas abria uma exceção para o adorável Delfim Neto. Vidigal estava na flor de seus 50 anos quando nasceu a Oban e foi o anfitrião em 1969 de Delfim e seus amigos abonados para o almoço no palacete de dona Veridiana, na maioria banqueiros como ele. Ele contou ao jornalista Elio Gaspari que Delfim explicou ali que as Forças Armadas não tinham equipamento nem verbas para enfrentar a subversão e precisavam de dinheiro, muito dinheiro. Vidigal reforçou a súplica dizendo que os empresários tinham responsabilidade em ajudar o governo no combate ao comunismo. O líder dos capitalistas fixou a contribuição de cada um em 500 mil cruzeiros da época, equivalentes hoje a cerca de 5.6 milhões de reais. Quando chegou a sobremesa, Delfim recebeu em mãos uma bolada de US$ 1,7 milhão – quase US$ 15 milhões em valores atuais, cerca de 1 milhão de dólares per capita, que ele repassou depois para o general Ernani Ayrosa dos Santos, o chefe formal da agradecida Oban.

A burguesia refaz cheques

Nos almoços periódicos que realizava para passar o chapéu da Oban, Vidigal recolhia os cheques dos contribuintes e ali mesmo, na mesa, na frente de todos, abria os envelopes para conferir o número de zeros de cada doação. Se havia uma desproporção nada patriótica entre o valor do cheque e a fortuna ostensiva do doador, Vidigal escancarava na hora a avareza alheia. Um dia, ao abrir um envelope, deparou-se com um cheque muito mirrado para a parruda assinatura do doador sovina. Dobrou e botou o cheque outra vez no envelope e o jogou de volta em direção ao emitente. Diante do espanto geral, fuzilou: “Para você, é pouco. Faça outro cheque multiplicado por quatro”. O empresário refez a conta, assinou de novo e devolveu o envelope.

Os banqueiros eram apenas a parcela mais lustrosa e sonante da caixinha informal organizada por Delfim Neto para dar fôlego e musculatura à nascente máquina de tortura do regime. Outros setores da burguesia nacional foram mobilizados, nem sempre com as mesuras e o requinte do clube de elegantes cavalheiros do repasto patriótico do palacete de dona Veridiana. Um telegrama confidencial expedido pelo SNI em 1971 e capturado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), revela que o empresário Carlos Eduardo D’Alamo Louzada, na época presidente da Santana de Iguapé Empreendimentos e Projetos e candidato à vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), “nos anos de 1969 e 1970 ajudou materialmente na montagem do DOI-Codi de São Paulo durante a gestão do tenente-coronel Waldyr Coelho em viaturas, transporte aéreo, equipamentos de escritório, armamento e munição”.

Da tropa de elite de Delfim, o prestimoso Louzada “colaborou materialmente” na reforma do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, em São Paulo, e ainda cedeu graciosamente um conjunto de salas de escritório na avenida Nilo Peçanha, nº 165, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da Assembleia Legislativa, para instalar ali a agência carioca do SNI. Em depoimento à CNV, o coronel José Barros Paes, comandante da 2ª Seção do II Exército de 1974 a 1976, confirmou a ‘caixinha’ que Delfim começou com Vidigal no palacete. “Para montagem do aparato repressivo, foi necessário pedir a colaboração do empresariado. Muitos se prontificaram a ajudar – financiando a aquisição de armamentos, aparelhos de comunicação, equipamentos de escuta, munição e viaturas para as equipes”, reafirmou o coronel. .

A partir da reunião pioneira no palacete, os rapapés da repressão ficaram a cargo da Fiesp, a federação industrial de São Paulo, a mais poderosa do país. Ao lado de Delfim, além de Gastão Vidigal, outros três empresários estavam lá, testemunhando no QG do II Exército o nascimento da lúgubre Oban. Um era Luiz Macedo Sampaio Quentel, que circulava com sobriedade na alta aristocracia. Magro, elegante, membro de família tradicional, foi assessor de Jânio Quadros e trabalhava como advogado de empreiteiras e da Light. Delfim definiu assim Quentel para Elio Gaspari: “Ele mandou e desmandou nesta cidade, falava em nome da espada de Caxias”. No seu livro de memórias, o general Ayrosa da Oban, um dos espadachins de Quentel, resumiu sua figura num texto que, vertido para o francês, soaria ainda mais meloso: “Quentel era um homem tradicional por família, religioso por formação, afetivo por sentimento, carinhoso por bondade, compreensivo e tolerante pela inteligência”.

O homem de Delfim mostra a cara

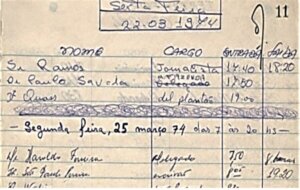

A outra figura maligna era Paulo Henrique Sawaya Filho, um personagem de pouco mais de 30 anos na época, esquivo, misterioso, que deslizava entre empresários e militares apresentando-se como assessor de Delfim. Arrecadava dinheiro do patronato industrial para repassar à repressão, com o cartão de visita de suas duas empresas: a Intelligence Assessoria Integral e a Consultores Industriais Associados S.C., que por acaso tinha CIA como sigla. Nascido em 1934, o discreto Sawaya não tem fotos na internet e seu rosto não é conhecido. Mas era estranhamente familiar no Dops do delegado Sérgio Paranhos Fleury, onde seu nome aparece como visitante 47 vezes, no período trepidantes entre1971 a 1979. Só no ano de 1974, quando ele mais frequentou a repartição, existem 21 registros de entrada de Sawaya no controle manuscrito do Dops, preenchido com a letra precária de vários agentes, em garranchos a caneta com o padrão irregular de escola primária. Era a transição do governo Médici para Geisel e devia haver muito nó a ser desatado com a repressão. A lista de visitantes mostra que, além de empresários, diplomatas dos governos americano, britânico, japonês, coreano e israelense também frequentavam o Dops.

O mistério sobre a fisionomia oculta de Sawaya acaba agora, com este texto, depois de uma intensa pesquisa do repórter Moacyr de Oliveira Filho, o popular “Moa”, que não conhecia visualmente o assessor de Delfim, embora tivesse sido um hóspede involuntário do DOI-Codi da Tutoia do major Brilhante Ustra por 10 semanas em meados de 1972, como militante do PCdoB. Revisando seus arquivos infalíveis, *Moa” enfim descobriu a foto raríssima de Sawaya aos 40 anos, com terno claro e gravata escura, de braços cruzados, numa solenidade em São Paulo ao lado do notório Harry Shibata, o médico venal que em 1975 ousou atestar que o jornalista Vladimir Herzog, morto sob torturas no DOI-Codi, fora apenas vítima de um “suicídio” – falso como a inflação de Delfim.

Sawaya, mostra a cara e o nome na portaria do Dops como assessor de Delfim… e ao lado de Shibata, o legista de Vlado

As amizades do amigo do ministro da Fazenda eram claras. O jornalista Nelson Gatto, encarcerado no velho transatlântico “Raul Soares” transformado em navio-presídio para 150 presos no litoral de Santos logo após o golpe de 1964, viu quando Sawaya desembarcou lá e abordou o fotógrafo Thomaz Farkas, dono da Fotoptica, que estava ali preso numa cela coletiva. Sawaya garantiu que o fotógrafo seria libertado se ele desse dinheiro para a repressão. Farkas recusou e, dias depois, seus dois filhos foram também presos.

Sawaya nunca se identificava como empresário. Aparecia sempre no registro como delegado, agente do SNI, membro do Setor de Inteligência ou integrante do II Exército. Talvez pelo mau hábito, ou por mero descuido, identificou-se como assessor do “Ministério da Fazenda” em 22 de março de 1974, com entrada no Dops às 17h50, sem hora de saída. Ele tinha a estranha liberalidade, alguma vezes, de dormir naquele macabro endereço. O problema é que, naquela data, Sawaya já era um ex-assessor de Delfim, que era ex-ministro há uma semana, desde o fim do governo. Médici acabou seu mandato, junto com o de seu ministro da Fazenda, em 15 de março de 1974, quando passou o bastão da ditadura para Ernesto Geisel. Enfim, o porteiro do Dops, pouco atento ao rodízio de generais, reconheceu e registrou o visitante Sawaya naquela data por sua identidade de rotina.

Em 1977, junto com outros civis e militares, Sawaya foi agraciado pelo Exército com a Medalha do Pacificador, honraria exclusiva para gente que se envolveu, até com risco de morte, nos rudes caminhos da repressão, que Delfim e seus assessores conheciam com intimidade. Ele ganhou sua honraria ao lado do legista Harry Shibata. Com a ditadura se esfacelando e sem os amigos do Dops, Sawaya tratou de mudar sua rotina. Sem o cartão de visitas de Delfim, abriu uma empresa de pesquisa biológica em 1984 e, cinco anos mais tarde, outra com foco na área aeroespacial.

Na década de 1990, quando já não contava com a proteção do ex-poderoso Delfim, Sawaya foi denunciado com outras 17 pessoas no escândalo da Previdência, que flagrou o desvio de R$ 2 bilhões – mais da metade da arrecadação do INSS na época – numa fraude de aposentadorias comandada pela advogada Jorgina de Freitas, condenada a 14 anos de prisão. Sawaya teve prisão decretada, mas escapou graças a um habeas corpus do STF que o liberou. Grandes empresários atestaram sua idoneidade. Na década de 2010 vivia em uma casa confortável no bairro paulistano do Morumbi. Esquivo como sempre, tinha mais de 80 anos quando morreu, esquecido, abandonado e em condições financeiras “difíceis”, segundo amigos.

O ponta-esquerda convoca o time

A figura mais conspícua do esquema de suporte financeiro à repressão era o dinamarquês naturalizado brasileiro Henning Albert Boilesen, que presidia a Ultragaz e tinha o estranho hábito de assistir às sessões de tortura Oban e no DOI-Codi. Seria dele a introdução ali da “pianola Boilesen”, trazida dos Estados Unidos e que modulava os choques elétrico pelo manejo de um teclado nada musical que alterava a intensidade da corrente e da dor. Figura ostensiva em eventos sociais em São Paulo e em encontros abertos com militares, Boilesen era amigo influente de Delfim, a quem acompanhou na fundação da Oban em julho de 1969. Trocou Copenhague por São Paulo ainda adolescente, na década de 1930, quando o fascismo crescia na Europa.

Na terra natal, exímio dançarino, Boilesen ganhou concurso de valsas na Dinamarca e, aos 19 anos, foi ponta-esquerda da seleção amadora de futebol da Dinamarca. Do hobby de boxeador, na juventude, ficou a marca do nariz quebrado. Fazia na Fiesp o que Delfim fez no palacete com Vidigal: passava o chapéu para abastecer as burras da repressão.

Nas reuniões de trabalho com os empresários, Boilesen relacionava nomes e sobrenomes e marcas ilustres para a cruzada do combate à subversão. Entre eles, João Batista Leopoldo Figueiredo (banco Itaú e grupo Scania), Paulo Ayres Filho (Pinheiros Farmacêutica), Sebastião Camargo (Camargo Corrêa), Adolpho da Silva Gordo (banco Português), Oswaldo Ballarin (Nestlé), José Clibas de Oliveira (chocolates Falchi), Walter Bellian (cervejaria Antárctica), Octávio Frias de Oliveira (Grupo Folha), Ítalo Francisco Taricco (Moinhos Santista), Pery Igel (grupo Ultra), Jorge Fragoso (Alcan), Adolpho Lindenberg (construtora Lindenberg).

A comissária da CNV Rosa Cardoso da Cunha acrescentou outros nomes à heráldica da repressão. A Cobrasma de Luiz Eulálio Bueno Vidigal, ex-presidente da Fiesp; a metalúrgica Nossa Senhora Aparecida de Luiz Pinto Thomas; a moinho Selmi Dei de Roberto Selmi Dei, a José Kalil S/A de José Kalil, alguns deles parceiros na construção do 2º Batalhão de Polícia do Exército (PE) e na ampliação da 2ª Companhia da PE. E outros dois nomes de referência, como Augusto Trajano de Azevedo Antunes, da mineradora Caemi, e Celso Mello de Azevedo, que presidia a CEMIG, maior concessionária de energia de Minas Gerais na época do golpe de 64.

A tropa da marmitinha

A repórter Júlia Duailibi apurou para a revista piauí, em abril de 2014, uma história curiosa, que mostra a capilaridade do envolvimento industrial para o suporte ao aparato repressivo. Dois meses antes, uma sessão conjunta em São Paulo da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e da seção paulista da entidade ouviu o depoimento de um ex-escrivão do Dops e do DOI-Codi. Questionado sobre o envolvimento de empresários com a repressão, Manoel Aurélio Lopes, que usava o codinome ‘Pinheiro’, deu sua versão do que viu no DOI-Codi. “Quando cheguei lá, a marmitinha era do Grupo Ultra. A comida dos panelões, para fazer o rancho, era da Supergel, uma empresa da Ultra. A Cofres Bernardini fornecia chapas de aço para as paredes. E a General Motors dava o protetor de ouvido para o estande de tiros do Dops, que ficava embaixo da carceragem…”, contou. O sargento do Exército Roberto Artoni, codinome ‘Pedro Aldeia’ na Seção de Investigação do DOI-Codi paulista em 1971, contou à CNV que o empresário João Carlos Di Genio, do grupo de ensino Objetivo e Unip, fornecia bolsas de estudos para agentes do DOI e seus familiares.

Artoni era o controlador de um importante “cachorro”, o apelido dos informantes que a repressão cooptava entre as organizações guerrilheiras: João Henrique Ferreira de Carvalho, o ‘Jota’, da Aliança Libertadora Nacional (ALN), passou a colaborar com o DOI-Codi em setembro de 1972, circulando em um fusca da repressão durante a semana por bairros paulistanos para identificar militantes da organização. “O DOI lhe pagava uma pensão e ele estudava de graça no cursinho Objetivo do Di Genio”, contou Artoni.

Tanta promiscuidade entre empresários ideológicos e torturadores contumazes banalizou o mal e rebaixou a vigilância. Boilesen trafegava com naturalidade cada vez maior entre os porões da repressão e os gabinetes executivos do grupo Ultra, um dos maiores grupos petroquímicos do país, que detinha o controle da Ultragaz, presidido pelo ex-boxeador de Copenhague. Em entrevista ao repórter Rodrigo Vianna, o guerrilheiro da ALN Carlos Eugênio Paz, o ‘Clemente’, contou que a organização tinha uma relação dos principais empresários que sustentavam a Oban.

Boilesen, fazendo a alegria de Delfim e da Oban na Fiesp… …e o corpo metralhado na sarjeta, executado pela guerrilha

“A ALN tinha conhecimento de vários financiadores. Entre eles, Octávio Frias de Oliveira, presidente do Grupo Folha, Peri Igel, presidente do grupo Ultra, Amador Aguiar, presidente do Bradesco, Henning Boilesen, presidente da Ultra, e Theobaldo de Nigris, presidente da Fiesp, onde se faziam as reuniões para arrecadar os fundos para a Oban. Havia provas cabais e contundentes”, disse ‘Clemente’. Uma militante da organização presa em 1970 percebeu a presença constante de um empresário assíduo na Oban, como integrante do GPMI (Grupo Permanente de Mobilização Industrial), criado pela Fiesp para sustentar a repressão.

Sônia Hipólito Lichtsztejn contou à Agência Pública que percebeu tratar-se do mesmo homem que vira várias vezes andando de uma sala a outra, assistindo sessões de tortura e dando ordens como se estivesse fiscalizando as atividades da Oban. Ela deixou a prisão sob condicional, em julho de 1970, e então reconheceu o amigo dinamarquês de Delfim. “Estava em casa folheando uma revista quando vi uma foto dele numa reportagem. Levei um susto. Mostrei a revista a uma amiga e ela confirmou”, contou Sônia depois ao repórter Vasconcelos Quadros, da Pública. Com a informação, a ALN começou a levantar os hábitos e deslocamentos do empresário.

O amigo de Delfim na sarjeta

Apesar dos alertas dos chefes da repressão, Boilesen não tinha segurança, nem mesmo motorista. Dirigia ele mesmo o seu Ford Galaxie Landau, cor azul, pelas ruas da capital paulista. Com o voluntarismo de boxeador, confiava na própria força e carregava apenas duas pistolas no carro – uma no porta-luvas, outra na bolsa da porta do motorista. Não teve tempo de usar nenhuma, quando seu carro foi interceptado por dois fuscas numa esquina da alameda Casa Branca, próximo da avenida Paulista, na manhã de 15 de abril de 1971. Tentou correr, mas foi alvejado pelos tiros de quatro guerrilheiros. Morreu na sarjeta, com 19 balas na cabeça. O tiro de misericórdia foi disparado pelo fuzil Mauser 762 de ‘Clemente’, de apenas 20 anos, então o chefe do GTA (Grupo Tático Armado), a ala militar da ALN. Boilesen morreu na mesma rua onde o líder supremo da ALN, Carlos Marighella, foi emboscado e morto menos de dois anos antes pelo Dops do delegado Sérgio Fleury, em novembro de 1969.

O regime e o empresariado ficaram consternados com o ato “terrorista”. A esquerda e a guerrilha se mostraram eufóricas com o “justiçamento”. Boilesen foi enterrado no dia seguinte, um sábado chuvoso, com um cortejo de 20 carros e quatro caminhões carregando 120 coroas de flores. O comandante da 2ª Região Militar, general de divisão Vicente de Paula Dale Coutinho, que seria o primeiro ministro do Exército do Governo Geisel em 1974, era a maior autoridade militar presente. O presidente do grupo Ultra, Peri Igel, que estava na lista de possíveis sequestrados da ALN, ajudou a carregar o caixão até o túmulo. Delfim Netto, o grande amigo de Boilesen, foi ao velório na véspera, mas não foi ao enterro.

O fim brutal do principal símbolo da cumplicidade entre o capital e a repressão, abençoada pelo principal nome da economia, o próprio ministro da Fazenda, era um sinal sangrento do atalho em que afundava o regime na violência institucional. A inspiração vinha do alto, do supremo comandante. Quando assumiu a presidência em outubro de 1969, vaga com o derrame que acabou matando Costa e Silva, o general Emílio Garrastazú Médici tinha um discurso ameno que prometia paz e conciliação. Ele mesmo era contra a pancadaria, que poderia manchar a imagem da tropa. Quando um ministro mais radical pedia licença para usar sua força para combater a subversão, Médici resistia: “Não, isso é trabalho para a polícia!”.

A resistência acabou tempos depois, quando um major da PM morreu ao tentar salvar um sargento ferido em confronto armado com guerrilheiros pilhados em seu esconderijo. Irritado, o presidente chamou o comandante do Exército, general Orlando Geisel: “Ministro, só os nossos morrem? Quando invadirem um ‘aparelho’, terão que invadir metralhando… Estamos em guerra e não podemos sacrificar os nossos”, ordenou Médici.

Em 1970, um ano após chegar ao Planalto, Médici editou a Diretriz Presidencial de Segurança Interna, a norma da ditadura que meteu o pé na porta e permitiu fazer tudo o que o AI-5 prometia e sugeria – e como faria Delfim, com frieza e oportunismo. A Oban subiu de patamar, ficou mais sofisticada e temida, ganhou maior poder de fogo com um novo nome e alcance nacional. Eram criados os Destacamentos de Operações de Informações − Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). A eficácia da Oban no desbaratamento das organizações de esquerda em São Paulo serviu de base para o surgimento dos Centros de Operações de Defesa Interna (Codi).

A medida oficializou o comando do Exército no combate à oposição armada, nas maiores unidades militares dos Estados, a partir de seus quartéis-generais. Cada CODI passou a contar com um ou mais Destacamento de Operações e Informações (DOI), encarregado de executar prisões, investigações e interrogatórios. Tratava-se de unidades de inteligência, especializadas em operações hunter-killer de contrainsurgência e subordinadas aos comandantes de cada força. Os DOI-Codi eram comandados por um oficial do Exército, em geral major ou coronel, e tinham agora orçamento regular. Saiam da clandestinidade da Oban para a truculência oficializada dos DOI-Codi. Como sempre, com o conhecimento, o engenho e a arte de Delfim Netto, como descobriu a Comissão Nacional da Verdade.

Em dois anos de intensa pesquisa em milhares de documentos oficiais de entidades civis e militares e órgãos de inteligência, a Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) foi alvo de sistemática sabotagem por parte dos comandos das Forças Armadas no Governo Dilma Rousseff, que desdenharam e afrontaram uma instituição criada por lei e aprovada pelo Congresso Nacional — uma desobediência reafirmada pelo então ministro da Defesa Celso Amorim e agravada pela inusitada apatia da comandante-em-chefe, a presidente da República, talvez inibida por sua condição de ex-guerrilheira da organização VAR-Palmares, presa e torturada na Oban criada sob o olhar paternal de Delfim.

Apesar do estorvo deliberado e da má vontade explícita de oficiais-generais do Exército, Marinha e Aeronáutica e seus comandados, a CNV conseguiu superar boa parte dos obstáculos e produziu a mais abrangente, séria, documentada e contundente investigação já realizada sobre a ditadura de 21 anos que dominou o país. O valioso relatório final da CNV, que alguns citam e muito poucos leram, se distribui por três densos volumes que somam 3.388 páginas, uma rigorosa autópsia do regime militar de 1964-1985.

As digitais de Delfim na criação do DOI-Codi, repetindo o que fez como o fiador financeiro da Oban, aparecem nas páginas 130-131 do Volume I do relatório da CNV, quando trata dos “Órgãos de Repressão do Exército”. Diz o relatório da CNV:

A Coordenação de Execução, subordinada à Central de Informações, era chefiada pelo tenente-coronel Waldyr Coelho, que servira na unidade do Exército de Pirassununga, então chefe da seção de informações do Estado-Maior da 2a Divisão do Exército. Era o pessoal da Coordenação de Execução que respondia, sob determinação dos escalões superiores, por ações de prisões ilegais, interrogatórios, torturas, execuções e desaparecimento forçado de militantes. O então capitão de artilharia Dalmo Lúcio Muniz Cyrillo foi chefe de uma das equipes de interrogatório preliminar e depois chefiou equipe da Coordenação de Execução.35 Posteriormente, integraria a equipe do DOI-Codi/II Exército. Outro que foi chefe de equipe de busca e orientador de interrogatórios da Oban, e depois do DOI-Codi, foi o então capitão e hoje tenente-coronel reformado Maurício Lopes Lima. Ele foi um dos torturadores de Dilma Vanna Rousseff, hoje presidenta da República. Ela era liderança da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) e foi presa em 16 de janeiro de 1970.

A coordenação de execução do tenente-coronel Waldyr Coelho funcionava com um esquema de plantões ininterruptos, permitindo que pessoas fossem presas e interrogadas em qualquer horário, do dia ou da noite. Informações que tinham origem na Oban eram difundidas como se fossem originárias da 2ª Divisão de Infantaria, que operava no quartel-general do II Exército, sempre assinadas pelo tenente-coronel Waldir Coelho.

O entendimento de Delfim com o Exército

Documentos localizados no Arquivo Nacional confirmam que os órgãos participantes da Oban se reuniam semanalmente, participando desses encontros os chefes da 2ª seção do 6ª Distrito Naval, da 4ª Zona Aérea e da Força Pública do Estado de São Paulo, que, fundida com a Guarda Civil em 1970, deu origem à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Contavam também com representantes do SNI, da Polícia Federal e do Dops, prova da vasta integração policial-militar que começava a dar forma ao aparato repressivo do regime.

Numa dessas reuniões, em 12 de fevereiro de 1970, oito meses antes da diretriz presidencial de Médici que botou o pé na porta e inventou o DOI-Codi, o tenente-coronel Coelho, então ainda major, encantado com o sucesso de sua criatura, ousou sugerir ao comandante do II Exército, general José Canavarro Pereira, uma nova operação, com novo nome, a partir do modelo vitorioso da Oban, mas destinada especificamente ao combate à corrupção.

Num documento confidencial resgatado pela CNV, a informação nº 076/70, de 20 de fevereiro de 1970, firmado pelo vice-almirante Sylvio de Magalhães Figueiredo, então comandante do 6º (atualmente 8º) Distrito Naval, baseado em São Paulo, está registrado o que o esperto major Coelho percebeu: “uma constante, nas declarações dos elementos mais jovens presos por atos subversivos e/ou terroristas, [sobre ] a descrença com o combate à corrupção por parte das autoridades constituídas”.

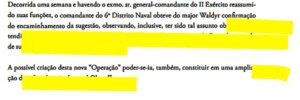

Almirante Figueiredo e o acerto do general Canavarro com Delfim: tudo OK para o DOI-Codi, uma ampliação da Oban

Aí, “aproveitando a imagem que já desfruta a Oban junto à população”, diz o documento, o major Waldyr afirmou que iria sugerir ao comando do II Exército a criação de uma ‘Operação’, semelhante à Bandeirante, especificamente contra a corrupção. É nesse ponto que o histórico documento do vice-almirante Magalhães Figueiredo coloca definitivamente a figura sinistra de Delfim Netto na origem do DOI-Codi, o sucedâneo ampliado da Oban que, um ano antes, tinha nascido sob as graças do próprio Delfim. Escreveu o vice-almirante Magalhães Figueiredo:

Durante a reunião semanal dos órgãos integrantes da Oban, no último dia 12 de fevereiro, o major Waldyr Coelho comentou ser uma constante, nas declarações dos elementos mais jovens presos por atos subversivos e/ou terroristas, a descrença com o combate à corrupção por parte das autoridades constituídas. Visando reduzir o poder de arregimentação dos terroristas, e aproveitando a imagem que já desfruta a Oban junto à população, o major Waldyr afirmou que iria sugerir ao comando do II Exército a criação de uma “Operação”, semelhante à Bandeirante, especificamente contra a corrupção.

O decisivo “entendimento” entre o general José Canavarro Pereira e o ministro Delfim Netto, revelado em ofício secreto da maior autoridade da Marinha em São Paulo, datado de 20 de fevereiro de 1970, é o acerto final entre os dois principais vetores do regime militar: a segurança e a economia. O comandante do II Exército no Estado mais importante do país combinou, à sorrelfa e à socapa, com o poderoso ministro e czar da Fazenda os fundamentos para a instalação do mais poderoso e longevo instrumento de coerção e terror do Estado na história da República. Durante os quase 15 anos de seu império de horror e medo, o DOI-Codi viabilizado financeiramente por Delfim Netto machucou, matou e assustou a nação, mobilizando em sua jornada sangrenta um exército de aproximadamente 25 mil agentes letais.

Os DOI paulista e carioca, dos dois mais importantes Exércitos do País, concentram nas duas maiores capitais brasileiras quase um quarto (23,8%) das vítimas oficiais da ditadura brasileira. Morreram ali, segundo documentação recolhida pela CNV, pelo menos 81 das 339 pessoas assassinadas sob tortura na ditadura – 51 no DOI-Codi da paulista rua Tutoia, 30 no DOI-Codi da carioca rua Barão de Mesquita. O documento do almirante revelado pela CNV deu a Delfim Netto a odiosa paternidade do novo aparato de tortura e morte que iria carimbar eternamente a ditadura de 1964 – e manchou para sempre a biografia de Delfim, envilecida depois pelas falcatruas da inflação manipulada e pela brutal discrepância social do “milagre” da concentração de renda.

Melhor do que ninguém, Delfim sabia que, assim como o AI-5 era “o golpe dentro do golpe”, o DOI-Codi seria “a tortura estatizada dentro da tortura”. O trecho abaixo do ofício do almirante é a prova do DNA de Delfim na criação do DOI-Codi:

Ofício do almirante Figueiredo mostra a origem do DOI-Codi: entendimento entre o comando do Exército e Delfim

O que era ruim ficou pior. Saiu do comando do II Exército o general Canavarro Pereira, que abençoou a fundação da Oban, e entrou em janeiro de 1971 o general Humberto de Souza Mello, que turbinou o noviço DOI-Codi.

O general serial killer

O general Dale Coutinho, que estava no enterro de Boilesen em 1971 na condição de comandante da 2ª Região Militar, contou ao general Ernesto Geisel em Brasília, em fevereiro de 1974, um mês antes de assumir a presidência da República como sucessor de Médici, que não escondia seu entusiasmo com o novo comandante: “Eu vi em São Paulo, e justiça se faça ao Humberto. Quando começou o comando do Humberto, começou a diminuir o terror, porque a ordem dele era matar. A ordem dele era matar”, disse, com ênfase repetida. Geisel relatou a conversa, depois, ao jornalista Elio Gaspari.

O novo comandante do II Exército acreditava piamente naquilo que ordenava. O delegado do Dops David dos Santos Araújo contou ao jornalista Percival de Souza, para o livro Autópsia do Medo, que Souza Mello visitou o DOI-Codi em 1971, logo após assumir o QG em São Paulo. Entrou trovejando: ““Matem os terroristas, matem os carteiros que entregam as cartas. [Matem] os familiares, os amigos, seja o que for. Só não quero que morra nenhum de vocês”.

O brasileiro Souza Mello e o argentino Saint-Jean (com Videla): serial-killer fardados, que acabam gerando o DOI-Codi

A frase sicária do general Souza Mello, confissão demente de um serial-killer fardado e matriz do pensamento matador que contaminava o Exército brasileiro, inspirou cinco anos depois uma boçalidade semelhante do general argentino Ibérico Saint-Jean, nomeado interventor na província de Buenos Aires. Em maio de 1976, dois meses após o sangrento golpe do general Jorge Rafael Videla, o general Saint Jean ecoou seu colega brasileiro: “Primeiro, mataremos todos os subversivos. Depois, seus colaboradores. Mais tarde, os seus simpatizantes. Então, mataremos os que permanecerem indiferentes. E, finalmente, vamos matar os indecisos…”

Foi com gente dessa laia, e com a sustentação convicta de Delfim Netto, que o DOI-Codi deitou e rolou sobre os corpos de tantos dissidentes do regime. A estatal mais maligna e marcante da ditadura acabou mansamente no final de 1984, sem choro nem vela, sem agonia nem lamentos, extinta na canetada de uma portaria reservada (e envergonhada, que dispensava publicação no Diário Oficial ) emitida pelo ministro do Exército Walter Pires, nos estertores do Governo Figueiredo, pouco antes do último general-presidente deixar o Palácio do Planalto pela porta dos fundos. Era o fim melancólico da ditadura de 21 anos que escapuliu do poder acossada pelas multidões avassaladoras da campanha das Diretas-Já.

É intrigante, assim, que esse passado trevoso de Delfim Neto tenha sido relevado, esquecido ou omitido nas milhares de palavras e horas de comentários divulgados em jornais, blogues e programas de TV, no evento ruidoso de sua morte. Depois de servir e influir de forma decisiva na formação e consolidação do regime autoritário, atuando ostensivamente na gestão da economia e agindo reservadamente na política repressiva, Delfim fez uma surpreendente harmonização facial com a democracia, submetendo-se ao teste das urnas em seis campanhas eleitorais para a Câmara dos Deputados. Foi vitorioso em cinco delas, derrotado na última (2006, com apenas 38 mil votos), candidato por quatro partidos diferentes (PDS, PPR, PPB e PMDB) no espaço de duas décadas, menos tempo do que durou sua ditadura.

No livro do jornalista Thomaz Traumann sobre ministros da Fazenda, Delfim se definiu: “Não confio em nenhum governo. Nem quando estou nele”. Não confiava em nenhum governo, mas os governos gostavam dele – até mesmo seus adversários ideológicos. A esquerda, que no regime militar era inimiga, perseguida e torturada pelo dispositivo repressivo que ele abastecia financeiramente, ficou simpática, receptiva e ouvinte de Delfim na democracia. “Lula salvou o capitalismo brasileiro”, disse em 2009, para gáudio da esquerda assustada com a crise mundial que estourou com a bolha imobiliária dos Estados Unidos.

Para diversão de todas as tendências, definiu o homo sapiens com o sorriso habitual: “Os homens não são melhores do que os orangotangos. Basta vê-los numa festa!”. Foi colunista por 35 anos do jornal Folha de S.Paulo – a empresa que teve seus carros incendiados pela guerrilha irada com a colaboração logística no transporte de presos para a tortura na Oban – e foi colunista por 25 anos da Carta Capital – do jornalista Mino Carta, o fundador e diretor da fase mais brava e combativa de Veja, semanário que a ditadura de Delfim apreendeu, censurou e detestou.

Depois da Oban, foco na USP

Até a Universidade de São Paulo, núcleo da oposição mais radical ao delfinato no auge do regime autoritário, rendeu-se ao ex-czar da economia. Em 2011, ele doou à USP, onde se formou em Economia e onde deu aulas, a sua portentosa biblioteca de 100 mil livros e 90 mil revistas de artigos acadêmicos, o maior acervo privado do pais, que inclui raridades como a primeira edição de A Riqueza das Nações de 1776, de Adam Smith, e A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda de 1936, de John Maynard Keynes, as obras completas de Platão, Aristóteles, Descartes e Marx e seus seguidores.. A biblioteca bem mais modesta do general Golbery do Couto e Silva, o outro intelectual da ditadura, doada para a universidade carioca Candido Mendes, em 1987, tem só 15 mil volumes.

Cecília Bastos/ USP imagens

Delfim Netto,, seu presente de 100 mil livros e a sala de leitura remontada: “Estou ficando velho, e a USP vai continuar”

Ex-colega de Delfim na USP, imortal da Academia e economista, Eduardo Giannetti da Fonseca esclareceu: “Não é uma biblioteca de bibliófilo. O que interessa a Delfim não é a primeira edição, o livro raro, o autógrafo, sequer o manuscrito. A Biblioteca Delfim Netto é um espaço de pesquisa, é um instrumento incomparável de trabalho para quem busca conhecimento na área de Humanas”. Giannetti diz que Delfim era um “exímio” comprador de livros, que entendia qual a edição certa para comprar. “Esses grandes clássicos da filosofia, da economia, das ciências, têm milhares de edições que vêm sendo publicadas há séculos. O Delfim sabia exatamente qual era a edição definitiva que era obrigatória ter numa boa biblioteca de pesquisa”. A USP abriu um espaço especial para o acervo de Delfim, inclusive remontando o escritório com a poltrona estofada de sua preferência.

Esse merecido lustro intelectual sempre impressiona. Mas não pode camuflar as feias, dolorosas cicatrizes que a passagem de Delfim pelo poder rasgou na carne e na alma dos brasileiros. A morte tem, por vezes, esse efeito balsâmico sobre a memória, ilusório como um índice manipulado ou um milagre mal explicado. Isso confunde até intérpretes experientes da realidade. O colunista de O Estado de S.Paulo José Paulo Kupfer, um dos mais experientes e respeitadores profissionais do jornalismo econômico do país, deu uma prova prática disso: “A ousadia de julgar personagem tão complexo terá o mesmo destino da velha máxima, de acordo com a qual para todo problema complexo há sempre uma solução simples e totalmente errada. Delfim foi, sem nenhuma dúvida, personagem complexo. Qualquer julgamento simples desse personagem corre imenso risco de ser equivocado”.

Ninguém foi mais equivocado e desastrado, porém, do que o presidente Luís Inácio Lula da Silva, que se derramou numa inusitada, exagerada expiação em praça pública que o ex-czar da economia da ditadura nunca fez. “Durante 30 anos eu fiz críticas a Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente, porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos”, escreveu Lula, em tom melodramático, nas redes sociais.

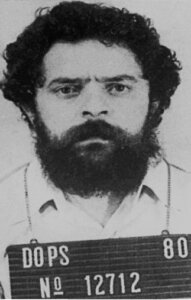

A memória indulgente está traindo Lula. Em 1980, pelo terceiro ano consecutivo, os metalúrgicos do ABC paulista, o mais dinâmico polo sindical do país, entravam em grave. Puxados por ele mesmo, o barbudo líder sindicalista de São Bernardo do Campo, mais de 300 mil operários entraram em greve comandados por Lula, apesar do voo rasante dos helicópteros do Exército que sobrevoavam o estádio de Vila Euclides tentando abafar a voz do líder grevista e intimidar a multidão de 100 mil metalúrgicos. Diante da intensa pressão dos empresários, o ministro do Trabalho, Murillo Macedo, após reunião com o ministro do Planejamento, Delfim Netto, e com a direção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu no dia 17 de abril intervir nos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo, Diadema e de Santo André. No dia 18, as diretorias foram afastadas e seus dirigentes tiveram os direitos sindicais cassados. No dia 19, um sábado, 15 pessoas foram presas – além de Lula, mais uma dezena de líderes sindicais e os juristas Dalmo Dallari e José Carlos Dias, da Comissão de Justiça e Paz do cardeal dom Paulo Arns.

Fichado no Dops, preso como líder grevista na ditadura e ganhando conselhos no Planalto …. e Lula ainda pede desculpas

Lula ficou detido no Dops de São Paulo até 20 maio. Desde o final de abril, já se sabia pela informação da Gazeta Mercantil que o pivô das prisões, a partir da posição de endurecimento de Delfim Netto, era o general Milton Tavares de Souza, comandante do II Exército. Era o padrão de linha-dura do Governo Médici como chefe do CIE, o serviço secreto que mais se valia do DOI-Codi engendrado com o “entendimento” de Delfim com os generais dos idos de 1970. Lula saiu da prisão e da ditadura e virou presidente. Delfim saiu da ditadura, virou democrata e conselheiro informal de Lula. Nunca se soube que Delfim, pública ou reservadamente, tenha se desculpado pelas muitas violências que estimulou em vida – a prisão de Lula e seus companheiros, a entronização da Oban e do DOI-Codi na rotina do regime, a manipulação criminosa da taxa de inflação e a desumana concentração de renda para milhões de brasileiros. Lula, portanto, não lhe devia nada, muito menos desculpas. Menos, Lula, menos…´

A hipocrisia desmascarada pela repórter

Quem ainda se mostra plangente pela morte de Delfim Netto pode se consolar nas três páginas de uma entrevista esclarecedora de Delfim na edição dominical do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, de 1º de dezembro de 2013, quando o ex-czar da economia ainda se exibia aos 85 anos com toda sua verve, ironia, inteligência – e seu granítico, incorrigível cinismo. Diante de três perguntas certeiras, mortíferas da colunista de economia do jornal, a experiente Marta Sfredo, o bom e velho Delfim da Oban e do DOI-Codi ressurgiu com toda sua gordurosa, untuosa hipocrisia.

Aqui, as perguntas cirúrgicas da repórter e as respostas cretinas do czar da ditadura:

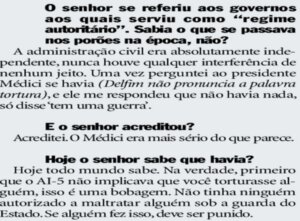

Zero Hora – O senhor se referiu aos governos aos quis serviu como “regime autoritário”. Sabia o que se passava nos porões na época, não?

Delfim Netto – A administração civil era absolutamente independente, nunca houve qualquer interferência de nenhum jeito. Uma vez perguntei ao presidente Médici se havia [Delfim não pronuncia a palavra tortura ], e ele me respondeu que não havia nada, só disse ‘tem uma guerra’.

Zero Hora – E o senhor acreditou?

Delfim Netto – Acreditei. O Médici era mais sério do que parece.

Zero Hora – Hoje o senhor sabe que havia?

Delfim Netto – Hoje todo mundo sabe. Na verdade, primeiro que o AI-5 não implicava que você torturasse alguém, isso é uma bobagem. Não tinha ninguém autorizado a maltratar alguém sob a guarda do Estado. Se alguém fez isso, deve ser punido.

Zero Hora

Delfim na Zero Hora: a repórter certeira nas perguntas, o cínico incurável e a mentira que exala nas respostas

Todo mundo com um mínimo de honestidade, coisa que Delfim não demonstra ter nesse trecho da entrevista ao jornal gaúcho, sabe que as respostas do ex-ministro são mentirosas – pela biografia, pelos fatos e pelo protagonismo dele no submundo da repressão, como ficou provado neste texto. O recato despudorado de Delfim, que o impede de pronunciar a palavra “tortura”, chega ao cúmulo de inventar que havia um espaço supostamente estanque entre as partes civil e militar da ditadura. Seu envolvimento direto e decisivo na construção de um suporte financeiro para a Oban e para o DOI-Codi mostra que a cumplicidade de civis e militares tornavam o regime autoritário, na verdade, uma coisa só, unida e coesa.

Fingindo-se de tolo, ou pensando que os leitores são todos imbecis, Delfim diz que perguntou candidamente ao general Médici, chefe supremo dos torturadores, se havia tortura em seu governo. E, na sua santa ingenuidade, acreditou na lorota do presidente de que nada havia nada, por uma simples e comovedora razão: “Médici era mais sério do que parece”, afiançou o crédulo Delfim. Numa afronta à inteligência dos brasileiros, o ex-czar afirma ao jornal gaúcho que o AI-5 não implicava tortura, quando ele sabe que a tortura tem origem exatamente na realidade supralegal imposta pelo ato institucional mais duro entre os 19 atos de força impostos pelos generais em 21 anos de arbítrio.

Uma prova sólida de que Delfim Netto mentiu está cravada nas páginas 284 e 285 do capítulo “o Brasil difamado”, no volume A Ditadura Escancarada, o segundo da série de cinco livros de Elio Gaspari sobre as entranhas do regime militar, ancorados com ênfase nos arquivos pessoais e nos depoimentos exclusivos de dois personagens cruciais da ditadura de 1964 – os generais Ernesto Geisel e Golbery do Couto e Silva. Delfim mentiu ao alegar uma santa inocência sobre o lado perverso do regime autoritário, falsidade escorada justamente na violência institucional de estatais de tortura e morte como a Oban e o DOI-Codi, que o próprio ministro da Fazenda dos generais ajudou a colocar de pé às custas dos direitos humanos e das liberdades democráticas. No trecho citado do livro, o Brasil de Médici e Delfim está sob fogo cerrado dos dois mais importantes e influentes jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, que em maio de 1970 agasalham manifestos e denúncias sobre torturas no Brasil disseminadas pelos meios acadêmicos estadunidenses, que ecoam no Congresso americano e inquietam a Casa Branca de Nixon. Relata Gaspari:

Os ministros brasileiros que passaram por Washington tiveram de tratar do porão [da tortura]. João Paulo dos Reis Veloso, do Planejamento, atacou em público, numa entrevista coletiva: “As informações da imprensa sobre torturas e repressão no Brasil carecem de fundamento”. Delfim Netto, da Fazenda, defendeu-se entre quatro paredes, durante um encontro com o secretário de Estado interino Elliot Richardson. Elegante advogado de Boston, Richardson entrou com cuidado no assunto, explicou que não pretendia censurar o governo, mas lembrou a Delfim que o problema da tortura, tisnando a imagem do Brasil nos Estados Unidos, poderia afetar as relações entre os dois países. O ministro saiu-se com uma invenção: “Na extensão em que ocorre, a tortura não é apoiada pelo governo, e atualmente ele está conduzindo uma importante investigação a respeito dessas acusações”.

É o teor do telegrama que o Departamento de Estado enviou à embaixada dos Estados Unidos em Brasília, refletindo a conversa fantasiosa de Delfim. A data do telegrama é 26 de maio de 1970 – dez meses depois da fundação da Oban na presença de Delfim, quatro meses após o advento dos DOI-Codi sob as luzes de Delfim. Com a dose necessária de hipocrisia, ele teve o estrito cuidado de não citar palavrões como Oban, nem DOI-Codi na conversa reservada com o diplomata americano. Em Washington, como em Brasília, Delfim mantinha o feio hábito de manipular a verdade.

O pé de Delfim solidamente plantado na mentira pode ser identificado por uma palavra típica e única de seu singular linguajar técnico: “tigrada”. Não era usada para localizar as silenciosas Carmelitas Eremitas da Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, nem para apontar os monges contemplativos da Ordem Cisterciense do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo.

Tigrada, como o nome sugere, é coisa braba, ardida, encanzinada, feroz, coletivo de gente abrutalhada, truculenta, uma boa definição para a raça desalmada que pululava nos porões da Oban e do DOI-Codi. Tigrada foi a palavra inventada pelo criativo Delfim para identificar aquela cambada de psicopatas que habitava as duas estatais do terror patrocinadas e estimuladas por Delfim Netto: Oban e DOI-Coidi. A paternidade da palavra foi atribuída a ele por Elio Gaspari numa eloquente nota de pé na página 345 do volume 1 de sua série, A Ditadura Envergonhada,, na abertura do capítulo “O fogo do foco urbano”. Gaspari alerta seus leitores sobre a origem da expressão “tigrada”, que o czar inventou para definir o subterrâneo da tortura: “Delfim Netto repetiu essa expressão em inúmeras conversas com o autor”.

O inventor da “tigrada” para definir o antro da tortura não combina com o ingênuo entrevistado de Marta Sfredo na Zero Hora, que não via o AI-5 como sinônimo de tortura, que diz que não havia ninguém autorizado a torturar, que acreditava na seriedade do general Médici. Se ele insistia na palavra “tigrada”, nos seus inúmeros encontros com o autor do livro, é porque tinha plena consciência do que existia e do que sabia. O Delfim da “tigrada”, portanto, é a prova de que o Delfim da Zero Hora é a velha e burilada mentira. Mais uma.

Morto na madrugada de segunda-feira, 12 de agosto de 2024, aos 96 anos, o ex-czar da economia teve um velório fechado, com enterro restrito à família.

Descanse em paz, Delfim Netto!

Texto publicado originalmente na revista da Unisinos