Luiz Cláudio Cunha *

A jornalista Míriam Leitão chorou ao telefone, em sua casa no Rio de Janeiro, e o repórter que a entrevistava desde Brasília, o autor deste texto, também. Era o encerramento de uma longa, emotiva conversa de mais de uma hora em uma noite do final de julho de 2014.

Um mês antes, Míriam tinha conduzido uma notável entrevista, no canal da GloboNews, com o então ministro da Defesa do governo Dilma, o diplomata Celso Amorim.

Principal colunista de economia do jornal O Globo, uma das mais importantes profissionais de imprensa do país, Míriam acabara de me contar o que nem seus filhos jornalistas sabiam: os detalhes chocantes de sua prisão em um quartel do Exército em Vila Velha, no Espírito Santo, entre dezembro de 1972 e fevereiro de 1973, no auge das violências da ditadura do governo Médici.

Míriam tinha 19 anos e estava grávida de um mês ao ser presa. Quando foi liberada, com uma barriga de quatro meses, a jovem que entrou no quartel do 38º Batalhão de Infantaria do Exército com 50 kg estava pesando apenas 39 kg. Nesse período de pavor, levou chutes, tapas, pancadas que a fizeram sangrar, foi acuada por ferozes cães pastores e passou horas ali, nua, na companhia solitária e apavorante de uma cobra jiboia, de mais de dois metros e 50 kg, mais pesada do que ela. A cobra era o brinquedo de terror do seu dono, o Dr. Pablo, codinome do coronel Paulo Malhães, um dos homens mais temidos do DOI-CODI da rua Barão de Mesquita, o centro de torturas do QG do I Exército (hoje Comando Militar do Leste).

Leia também

Ao ver a entrevista da repórter, sempre segura e firme, diante de um ministro inseguro e gaguejante, estranhei a instabilidade do entrevistado. Entendi, então, que ele, ao responder sobre torturas, sabia que estava diante de uma jornalista brasileira torturada no regime militar. Lembrei então que o nome de Míriam estava registrado, de forma discreta, na nota de pé da página 39 do livro Brasil: Nunca Mais – um resumo escrito por Ricardo Kotscho e Frei Betto, a partir do histórico projeto original de 12 volumes editado em 1985 pelo Conselho Mundial de Igrejas sobre os horrores da ditadura brasileira. Ali, no capítulo “Castigo Cruel, Desumano e Degradante”, estão registrados os depoimentos de oito presos políticos sob a rubrica “Insetos e Animais”. Míriam é autora do quarto depoimento, registrado no livro nº 674, volume 3, páginas 782v-783 do projeto Brasil: Nunca Mais, citada na transcrição parcial do auto de qualificação e interrogatório da jornalista, já com 20 anos, e identificada como Míriam de Almeida Leitão Netto. Suas palavras, no resumo seco da Auditoria Militar:

[…] que, apesar de estar grávida na ocasião e disto ter ciência os seus torturadores […] ficou vários dias sem qualquer alimentação;

[…] que as pessoas que procediam os interrogatórios, soltavam cães e cobras para cima da interrogada; […]

Ligando os fatos – Amorim e Dr. Pablo, a cobra e as torturas, Míriam e o Brasil: Nunca Mais –, percebi que faltava apenas o depoimento da repórter para relacionar o terror e mostrar o caráter truculento daqueles tempos. Na minha primeira tentativa, com a elegância habitual, Míriam procurou se esquivar, alegando que sua história pessoal não tinha importância. “Outros presos viveram coisas piores, muitos nem sobreviveram. Aquele foi meu inferno, mas não quero me vitimizar”.

Mês de convencimento

Insisti, mandei novos e-mails, argumentei que a sua história pessoal, justamente por ser quem era, dava uma nova dimensão e atualidade para descrever a violência que cometia o regime militar e seus sequazes. O fato de a vítima, nesse caso, ser uma jornalista nacionalmente conhecida, que atravessava o cotidiano dos brasileiros pela TV, pelo rádio, pelo jornal e pela internet, tornava ainda mais urgente e necessário o seu depoimento. Sagaz e inteligente, Míriam percebeu que eu tinha razão – e, aos poucos, foi cedendo à minha insistência. Até que topou falar, no longo telefonema que nos encharcou de emoção pelas verdades reveladas e pelas lembranças revividas.

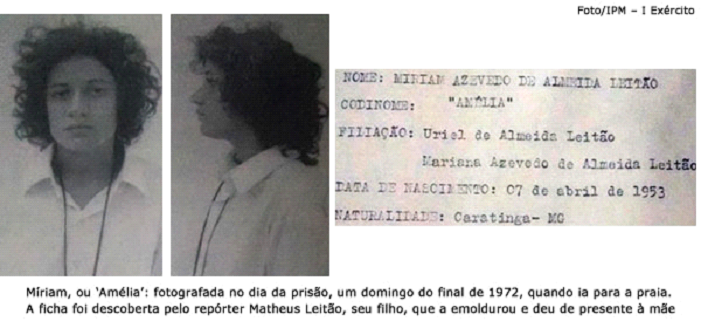

Esse longo processo de convencimento levou quase um mês, complementado pelo envio de fotos de seu arquivo pessoal. Em 2011, quando se aproximou a instalação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que tanto desconforto provocou nos generais e seus subordinados, Míriam tratou de avivar sua memória. Sem contar nada ao marido e aos filhos, ela fez uma furtiva viagem de volta ao passado e ao inferno de sua juventude.

Saiu do Rio de Janeiro e uma hora depois desembarcou em Vitória. Pegou um carro, atravessou a Terceira Ponte, que liga a capital à cidade de Vila Velha, do outro lado da baía, e seguiu em direção a um dos principais pontos turísticos do Estado: o morro da Penha, uma elevação de 150 metros de onde se admira uma bela paisagem. No alto está o velho Convento da Penha, com uma história de 454 anos. Ao pé do morro está outro monumento: o Forte de Piratininga, ali plantado em meados do século 16.

Míriam não fazia um repentino programa de turista. Era uma dolorida viagem interior ao cenário dos piores momentos que a jornalista passou em sua vida. “Quando o país começou a discutir a criação da Comissão da Verdade, por volta de 2011, decidi voltar lá. Eu quis fazer minha viagem pessoal, um retorno particular à minha história”, explicou Míriam, no emocionado desabafo que fez pela primeira vez, quatro décadas após o inferno que amargou naquele cenário hoje encantador. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o forte lá embaixo abriga um batalhão de infantaria subordinado ao Comando Militar do Leste (antigo I Exército), no Rio de Janeiro. A construção mais antiga, redonda, é o prédio histórico da Fortaleza São Francisco Xavier de Piratininga, reformado no século 17. Foi ali que a Míriam quase adolescente de 1972, uma menina grávida de 19 anos, desceu ao submundo da repressão desatinada que marcava o auge da violência do governo mais truculento da ditadura, o do general Emílio Garrastazú Médici.

Míriam não fazia um repentino programa de turista. Era uma dolorida viagem interior ao cenário dos piores momentos que a jornalista passou em sua vida. “Quando o país começou a discutir a criação da Comissão da Verdade, por volta de 2011, decidi voltar lá. Eu quis fazer minha viagem pessoal, um retorno particular à minha história”, explicou Míriam, no emocionado desabafo que fez pela primeira vez, quatro décadas após o inferno que amargou naquele cenário hoje encantador. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o forte lá embaixo abriga um batalhão de infantaria subordinado ao Comando Militar do Leste (antigo I Exército), no Rio de Janeiro. A construção mais antiga, redonda, é o prédio histórico da Fortaleza São Francisco Xavier de Piratininga, reformado no século 17. Foi ali que a Míriam quase adolescente de 1972, uma menina grávida de 19 anos, desceu ao submundo da repressão desatinada que marcava o auge da violência do governo mais truculento da ditadura, o do general Emílio Garrastazú Médici.

O essencial da memória

Foi lá que Míriam enfrentou a danação de um nome que resumia como ninguém a truculência do regime: o coronel Paulo Malhães, o temido “Dr. Pablo” do DOI-CODI, e sua cobra. Ao ver meses depois na TV o velho torturador de 76 anos depondo para a Comissão da Verdade, Míriam chegou a duvidar que fosse o mesmo e fogoso oficial de 34 anos e cabeleira negra e farta que comandou seu interrogatório. Mas ela recordava bem que os outros militares o chamavam de “Dr. Pablo”, o codinome que Malhães usava no DOI-CODI.

Na sua volta ao passado, Míriam fez questão do isolamento: “Fui sozinha, não queria ninguém junto comigo. Era uma jornada só minha. Entrei e não precisei que ninguém me mostrasse o caminho. Era esquisito, não tenho bom senso de orientação, mas eu conhecia aquele quartel como a palma da minha mão. Percebi algumas reformas, paredes que não existem mais, escadas que mudaram de lugar, salas que foram modificadas. Não me permitiram ir a alguns lugares, mas o essencial estava na minha memória”, me contou Míriam, com o tremor na voz que traía os demônios que assombraram aquele lugar.

Ainda com pena da 🐍 … pic.twitter.com/4DLVBtIPZI

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 3, 2022

Ela posou para fotos junto à porta da cela onde ficou um tempo, tiradas pelo motorista que a acompanhava. E conseguiu voltar à sala grande onde passou a madrugada de horror com a jiboia. “O lugar agora é um anfiteatro, mas eu fui direto ao ponto onde me mantiveram de pé, nua, durante horas, antes e durante o tempo em que fiquei com a cobra. É uma imagem que não sai da minha cabeça. Ali eu fiz essa foto”, explicou, abrindo pela primeira vez seu arquivo pessoal.

Míriam, em meio a tanto sofrimento, lembra de um paradoxo que vivia na época: “Minha cela ficava na fortaleza. Quando eu saía de lá à noite e era levada para outro local de tortura, eu a contornava e passava pela escadaria. Saía desse belo prédio circular, às margens da baía – e que hoje, por ironia, o Exército aluga para festas –, e era levada para a parte nova do quartel onde funcionavam algumas seções administrativas do quartel. Olhava aquele lugar lindo, lindo até hoje, o convento lá em cima, e pensava o quanto nada daquilo fazia sentido. Era uma beleza que contrastava com a violência daquele lugar. Eu não conseguia entender isso. Não entendia naquela época, não entendo até hoje”, dizia Míriam, a voz embargada pela emoção da memória.

Apesar de todo o drama humano contido no relato corajoso e inédito que Míriam Leitão fez ao Observatório da Imprensa em agosto de 2014, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fiel aos padrões debochados da família, resolveu apelar de novo para sua fracassada verve humorística.

Apesar de todo o drama humano contido no relato corajoso e inédito que Míriam Leitão fez ao Observatório da Imprensa em agosto de 2014, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fiel aos padrões debochados da família, resolveu apelar de novo para sua fracassada verve humorística.

Contestando um tuíte de Míriam, em que ela dizia que o maior erro da terceira via era tratar Lula e Bolsonaro como iguais, já que “Bolsonaro é inimigo confesso da democracia”, Eduardo respondeu no Twitter no domingo (3) com sua piadinha infeliz e debochada: “Ainda com pena da cobra…”

Sem pena do deputado, parlamentares do Psol, PCdoB e PT entraram na segunda-feira (4) com uma ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro por quebra do decoro parlamentar e apologia ao ato criminoso da tortura.

Neste momento é útil reler o depoimento inédito e comovente que Míriam Leitão – que completou 69 anos nesta quinta-feira (7) – deu ao Observatório da Imprensa, publicado na edição 812 de 19 de agosto de 2014. É provável, daí, que os leitores, sempre mais sérios e sensatos, fiquem com pena do deputado – e não da cobra.

Este é o depoimento de Míriam Leitão:

“Eu sozinha e nua. Eu e a cobra. Eu e o medo”

[Em depoimento a Luiz Cláudio Cunha]

Eu morava numa favela de Vitória, o Morro da Fonte Grande. Num domingo, 3 de dezembro de 1972, eu e meu companheiro na época, Marcelo Netto, estudante de Medicina, acordamos cedo para ir à praia do Canto, próxima ao centro da capital. Acordei para ir à praia e acabei presa na Prainha. É o bairro que abriga o Forte de Piratininga, essa construção bonita do século 17. Ali está instalado o quartel do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, do outro lado da baía.

Eu morava numa favela de Vitória, o Morro da Fonte Grande. Num domingo, 3 de dezembro de 1972, eu e meu companheiro na época, Marcelo Netto, estudante de Medicina, acordamos cedo para ir à praia do Canto, próxima ao centro da capital. Acordei para ir à praia e acabei presa na Prainha. É o bairro que abriga o Forte de Piratininga, essa construção bonita do século 17. Ali está instalado o quartel do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, do outro lado da baía.

Eu tinha dado quatro plantões seguidos na redação da rádio Espírito Santo e já tinha quase um ano de profissão. Eu vestia uma camisa branca larga, de homem, sobre o biquini vermelho. Caminhando pela Rua Sete em direção à praia, alguém gritou de repente:

– Ei, Marcelo?

Nos viramos e vimos dois homens correndo em nossa direção com armas. Eu reconheci um rosto que vira em frente à Polícia Federal. Meu ônibus sempre passava em frente à sede da PF e eu tentava guardar os rostos.

– É a Polícia Federal – avisei ao Marcelo

Em instantes estávamos cercados. Apareceram mais homens, mais um carro. Voltei a perguntar:

– O que está acontecendo?

Eles nos algemaram e empurraram o Marcelo para o camburão. Era uma camionete Veraneio, sem identificação. Eu tive uma reação curiosa: antes que me empurrassem sentei no chão da calçada e comecei a gritar, a berrar como louca, queria chamar a atenção das pessoas na rua. Mas ainda era cedo, manhã de domingo, havia pouca gente circulando. Achava que quanto mais gente visse aquela cena, mais chances eu teria de sair viva. Como eu berrava, me puxaram pelos cabelos, me agarraram para me colocar no carro. Eu, ainda com aquela coisa de Justiça na cabeça, reclamei:

– Moço, cadê a ordem de prisão?

O homem botou a metralhadora no meu peito e respondeu com outra pergunta:

– Esta serve?

As algemas eram diferentes, eram de plástico, e estavam muito apertadas, doíam no pulso. Viajamos sem capuz, eu e Marcelo, em direção a Vila Velha, onde fica o quartel do Exército. Eu ainda achava que não era nada comigo, que o alvo era o Marcelo. Ele estava no quarto ano de Medicina e tinha acabado de liderar a única greve de estudantes do país daquele ano, que trancou por dois dias as aulas na universidade de Vitória e paralisou os trabalhos no Hospital de Clínicas. Achei que estava presa só porque estava indo à praia com o Marcelo.

A Veraneio entrou no pátio do quartel, o batalhão de infantaria. Nos levaram por um corredor e nos separaram. Marcelo foi viver seu inferno, que durou 13 meses, e eu o meu. Sobre mim jogaram cães pastores babando de raiva. Eles ficavam ainda mais enfurecidos quando os soldados gritavam: “Terrorista, terrorista!”. Pareciam treinados para ficar mais bravos quando eram incitados pela palavra maldita.

A Veraneio entrou no pátio do quartel, o batalhão de infantaria. Nos levaram por um corredor e nos separaram. Marcelo foi viver seu inferno, que durou 13 meses, e eu o meu. Sobre mim jogaram cães pastores babando de raiva. Eles ficavam ainda mais enfurecidos quando os soldados gritavam: “Terrorista, terrorista!”. Pareciam treinados para ficar mais bravos quando eram incitados pela palavra maldita.

De repente, os soldados que me cercavam começaram a cantar aquela música do Ataulfo Alves: “Amélia não tinha a menor vaidade/ Amélia é que era mulher de verdade”. Só então percebi que minha prisão não era um engano. “Amélia” era o codinome que o meu chefe de ala no PCdoB tinha escolhido pra mim: “Você, a partir de agora, vai se chamar Amélia”. Quis reagir na hora, afinal não tenho nada de Amélia, mas não quis discordar logo na primeira reunião com o dirigente.

O comandante do batalhão era o coronel Sequeira [tenente-coronel Geraldo Cândido Sequeira, que exerceu o comando do 38º BI entre 10 de março de 1971 a 13 de março de 1973], que fingia que mandava, mas não via nada do que acontecia por lá. O homem que de fato mandava naquele lugar, naquele tempo, era o capitão Guilherme, o único nome que se conhecia dele. Ele era o chefe do S-2, o setor de inteligência do batalhão. Todos os interrogatórios e torturas estavam sob a coordenação dele. Ele pessoalmente nada fazia, mas a ele tudo era comunicado. Nesse primeiro dia me deu um bofetão só porque eu o encarei.

– Nunca mais me olhe assim! – avisou.

Fui levada para uma grande sala vazia, sem móveis, com as janelas cobertas por um plástico preto. Com a luz acesa na sala, vi um pequeno palco elevado, onde me colocaram de pé e me mandaram não recostar na parede. Chegaram três homens à paisana, um com muito cabelo, preto e liso, um outro ruivo e um descendente de japonês. Mandaram eu tirar a roupa. Uma peça a cada cinco minutos. Tirei o chinelo. O de cabelo preto me bateu:

– A roupa! Tire toda a roupa.

Fui tirando, constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns 10 soldados na sala. Eu tentava esconder minha nudez com as mãos. O homem de cabelo preto falou:

– Posso dizer a todos eles para irem pra cima de você, menina. E aqui não tem volta. Quando começamos, vamos até o fim.

Os soldados ficaram me olhando e os três homens à paisana gritavam, ameaçando me atacar, um clima de estupro iminente. O tempo nessas horas é relativo, não sei quanto tempo durou essa primeira ameaça. Viriam outras.

Eles saíram e o homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala, e antes que eu a visse direito apagaram a luz, saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro, mas sabia que a cobra estava lá. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que cobra é atraída pelo movimento. Então, fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória, mas eu tremia toda. Não era de frio. Era um tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando falo nisso, o tremor volta. Tinha medo da cobra que não via, mas que era minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar de pé sem recostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía.

Não sei quanto tempo durou esta agonia. Foram horas. Eu não tinha noção de dia ou noite na sala escurecida pelo plástico preto. E eu ali, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. O medo era ainda maior porque não via nada, mas sabia que a cobra estava ali, por perto. Não sabia se estava se movendo, se estava parada. Eu não ouvia nada, não via nada. Não era possível nem chorar, poderia atrair a cobra.

Passei o resto da vida lembrando dessa sala de um quartel do Exército brasileiro. Lembro que quando aqueles três homens voltaram, davam gargalhadas, riam da situação. Eu pensava que era só sadismo.

Não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jiboia usada para aterrorizar e que além de tudo tinha o apelido de Míriam. Nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse esse o motivo de tanto riso. Míriam e Míriam, juntas na mesma sala. Essa era a graça, imagino.

Dr. Pablo voltou, depois, com os outros dois, e me encheu de perguntas. As de sempre: o que eu fazia, quem conhecia. Me davam tapas, chutes, puxavam pelo cabelo, bateram com minha cabeça na parede. Eu sangrava na nuca, o sangue molhou meu cabelo. Ninguém tratou de minha ferida, não me deram nenhum alimento naquele dia, exceto um copo de suco de laranja que, com a forte bofetada do capitão Guilherme, eu deixei cair no chão. Não recebi um único telefonema, não vi nenhum advogado, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sabia se as pessoas tinham ideia do meu desaparecimento. Só três dias após minha prisão é que meu pai recebeu, em Caratinga, um telefonema anônimo de uma mulher dizendo que eu tinha sido presa. Ele procurou muito e só conseguiu me localizar no fim daquele dezembro. Havia outros presos no quartel, mas só ao final de três semanas fui colocada na cela com a outras presas: Ângela, Badora, Beth, Magdalena, estudantes, como eu.

Fiquei 48 horas sem comer. Eu entrei no quartel com 50 kg de peso, saí três meses depois pesando 39 kg. Eu cheguei lá com um mês de gravidez, e tinha enormes chances de perder meu bebê. Foi o que médico me disse, quando saí de lá, com quatro meses de gestação. Eu estava deprimida, mal alimentada, tensa, assustada, anêmica, com carência aguda de vitamina D por falta de sol. Nada que uma mulher deve ser para proteger seu bebê na barriga. Se meu filho sobrevivesse, teria sequelas, me disse o médico.

– A má notícia eu já sei, doutor, vou procurar logo um médico que me diga o que fazer para aumentar as chances do meu filho.

Mas isso foi ao sair. Lá dentro achei que não havia chance alguma para nós. Eu era levada de uma sala para outra, numa área administrativa do quartel, onde passava por outras sessões de perguntas, sempre as mesmas, tudo aos gritos, para manter o clima de terror, de intimidação. Na noite seguinte, atravessei a madrugada com uma sessão de interrogatório pesado, o Dr. Pablo e os outros dois berrando, me ameaçando de estupro, dizendo que iam me matar. Um dia achei que iria morrer. Entraram no meio da noite na cela do forte para onde eu fui levada após esses dois dias. Falaram que seria o último passeio e me levaram para um lugar escuro, no pátio do quartel, para simular um fuzilamento. Vi minha sombra refletida na parede branca do forte, a sombra de um corpo mirrado, uma menina de apenas 19 anos. Vi minha sombra projetada cercada de cães e fuzis, e pensei: “Eu sou muito nova para morrer. Quero viver”.

Um dia, um outro militar, que não era nenhum daqueles três, botou um revólver na minha cabeça e falou: “Eu posso te matar”. E forçou aquele cano frio na minha testa. Me deu um sentimento enorme de solidão, de abandono. Eu me senti absolutamente só no mundo. Pela falta de notícias, imaginava que o Marcelo estava morto. Entendi que iria morrer também e que ninguém saberia da minha morte, pensei. Mas não quis demonstrar medo. Lembro que o homem do revólver tinha olhos azuis. Olhei nos seus olhos e respondi: “Sim, você pode pode me matar”. E repeti, falando ainda mais alto, com ar de desafio: “Sim, você pode!”

Um dos interrogatórios foi feito na sala do capitão Guilherme, o S-2 que mandava em todos ali. Era noite, ele não estava, e me interrogaram na sala dele. Lembro dela porque havia na parede um quadro com a imagem do Duque de Caxias. Estava ainda com o biquíni e a camisa, era a única roupa que eu tinha, que me protegia. Nessa noite, na sala, de novo fui desnudada e os homens passaram o tempo todo me alisando, me apalpando, me bolinando, brincando comigo. Um deles me obrigou a deitar com ele no sofá. Não chegaram a consumar nada, mas estavam no limite do estupro, divertindo-se com tudo aquilo.

Eu estava com um mês de gravidez, e disse isso a eles. Não adiantou. Ignoraram a revelação e minha condição de grávida não aliviou minha condição lá dentro. Minha cabeça doía, com a pancada na parede, e o sangue coagulado na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, não tinha nem roupa para trocar. Quando pensava em descansar e dormir um pouco, à noite, o lugar onde estava de repente era invadido, aos gritos, com um bando de pastores alemães latindo na minha cara. Não mordiam, mas pareciam que iam me estraçalhar, se escapassem da coleira. E, para enfurecer ainda mais os cães, os soldados gritavam a palavra que enlouquecia a cachorrada: “Terrorista, terrorista! …”

As primeiras três semanas que passei lá foram terríveis. Só melhorou quando o Dr. Pablo e seus dois companheiros foram embora. Entendi então que eles não pertenciam ao quartel de Vila Velha. Tinham vindo do Rio, é o que chegaram a conversar entre eles, em papos casuais: “E aí, quando voltarmos ao Rio, o que a gente vai fazer lá…” Isso fazia sentido, porque o quartel de Vila Velha integra o Comando do I Exército, hoje Comando do Leste, que tem o QG no Rio de Janeiro.

Quando o trio voltou para o Rio, a situação ficou menos ruim. Eles já não tinham mais nada para perguntar. Me tiraram da cela da fortaleza e me levaram para a cela coletiva. Foi melhor. Na cela do forte não havia janelas, a porta era inteiriça e minhas companhias eram apenas as baratas. Fiz uma foto minha, agora em 2011, ao lado da porta.

Até que chegou o dia de assinar a confissão, para dar início ao IPM, o inquérito policial-militar que acontecia lá mesmo, dentro do quartel. Me levaram para a sala do capitão Guilherme, o S-2, e levei um susto. Lá estava o Marcelo, que eu pensava estar morto. Os militares saíram da sala e nos deixaram sozinhos. Quando eu fui falar alguma coisa, o Marcelo me fez um sinal para ficar calada. Ele levantou, foi até a parede e levantou o quadro do Duque de Caxias. Estava cheio de fios e microfones lá atrás. Era tudo grampo.

Depois disso, o Marcelo foi levado para o Regimento Sampaio, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e lá ficou nove meses numa solitária. Sem banho de sol, sem nada para ler, sem ninguém para conversar. Foi colocado lá para enlouquecer. Nove longos e solitários meses… Nós, todos os presos e os que já estavam soltos, nos encontramos mais ou menos em junho na 2ª Auditoria da Aeronáutica, para o que eles chamam de ‘sumário de culpa’, o único momento em que o réu fala. Eu com uma barriga de sete meses de gravidez. O processo, que envolvia 28 pessoas, a maioria garotos da nossa idade, nos acusava de tentativa de organizar o PCdoB no estado, de aliciamento de estudantes, de panfletagem e pichações. Ao fim, eu e a maioria fomos absolvidos. O Marcelo foi condenado a um ano de cadeia. Nunca pedi indenização, nem Marcelo. Gostaria de ouvir um pedido de desculpas, porque isso me daria confiança de que meus netos não viverão o que eu vivi. É preciso reconhecer o erro para não repeti-lo. As Forças Armadas nunca reconheceram o que fizeram.

Nunca mais vi o capitão Guilherme, o S-2 que comandou tudo aquilo. Uma vez ele apareceu no Superior Tribunal Militar como assessor de um ministro. Marcelo foi expulso do curso de Medicina, após a prisão, e virou jornalista. Fomos para Brasília em 1977. Por ironia do destino, Marcelo só conseguiu vaga de repórter para cobrir os tribunais. E lá no STM, um dia, ele reviu o capitão Guilherme. Depois disso, não soubemos mais dele. Nem sei se o S-2 ainda está vivo.

O que eu sei é que mantive a promessa que me fiz, naquela noite em que vi minha sombra projetada na parede, antes do fuzilamento simulado. Eu sabia que era muito nova para morrer. Sei que outros presos viveram coisas piores e nem acho minha história importante. Mas foi o meu inferno. Tive sorte comparado a tantos outros.

Sobrevivi e meu filho Vladimir nasceu em agosto forte e saudável, sem qualquer sequela. Ele me deu duas netas, Manuela (3 anos) e Isabel (1). Do meu filho caçula, Matheus, ganhei outros dois netos, Mariana (8) e Daniel (4). Eles são o meu maior patrimônio.

Minha vingança foi sobreviver e vencer. Por meus filhos e netos, ainda aguardo um pedido de desculpas das Forças Armadas. Não cultivo nenhum ódio. Não sinto nada disso. Mas, esse gesto me daria segurança no futuro democrático do país.

* Luiz Cláudio Cunha, jornalista, foi consultor do GT Operação Condor na Comissão Nacional da Verdade e escreveu Operação Condor: o Sequestro dos Uruguaios (L&PM, 2008). cunha.luizclaudio@gmail.com.